今回は、経腸栄養剤の一覧を紹介!医薬品と栄養食品の違いと使い分けをわかりやすく解説!します。

病気にかかったり、食欲がなくなって口から十分な栄養を取ることができない。そのような方の栄養補給をサポートする医薬品が経腸栄養剤です。

経腸栄養剤は医薬品ではありますが、味が選べたり、ある程度飲み方に工夫ができたりと、患者さん自身が美味しく飲めるように工夫できるお薬です。チョコ味やバニラ味など甘い味のものに限られますが種類は増えてきています。

一方、経腸栄養剤とは違いドラッグストアには明治から出ている「メイバランス」など様々な栄養食品が売られていますが、どのように違うのか?使い分けるポイントをまとめてみました。

では、はじめていきますね。

経腸栄養剤とは

経腸栄養剤っていろいろあるけれど、一般的に、栄養剤は窒素源(タンパク質)の分解の程度で分類されます。

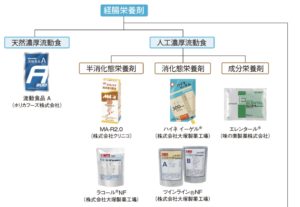

経腸栄養剤のうちの天然食品を原料とした天然濃厚流動食と、天然食品を人工的に処理もしくは人工的に合成したものからなる人工濃厚流動食に分けられます。

◾️天然濃厚流動食は、乳たんぱくや卵たんぱくを使用しています。通常の消化機能の方に適していて消化機能が低下している方には適さない食品です。食品のみで医薬品はありません。

◾️人工濃厚流動食は、カゼインと乳清たんぱくに分けて、これらを原料としています。消化機能が低下している方、通常の消化機能の方に適しています。タンパク質の分解の程度で半消化態栄養剤・消化態栄養剤・成分栄養剤に分類されます。医療品と食品があります。

- 半消化態栄養剤【たんばく質】

たんぱく質、脂質をそのまま含んでおり、消化の過程が必要で通常の食事に近い栄養剤です。(MA -R2.0、ラコール)

- 消化態栄養剤【ペプチド】

成分栄養剤に比べると消化が必要にはなりますが、吸収に関しては成分栄養剤よりも優れている。アミノ酸よりもペプチドの方が早く吸収される(ハイネイーゲル、ツインラインNF)

- 成分栄養剤【アミノ酸】

アミノ酸のみからなる栄養剤で、消化の過程が必要ありません。(エレンタール)

経腸栄養剤の選択のポイントは、消化吸収能と病態

- 消化吸収能が低下している場合(絶食期間が長かったなど)

- 成分栄養剤(エレンタール®)からはじめて、

- 消化態栄養剤(ツインライン®NFなど)

- 半消化態栄養剤(ほとんどの栄養剤はこれです→ラコール®、エンシュア®など)と段階的に消化の負荷を上げていきます。

肝機能が悪い場合:レナジーU、リーナレン

腎機能が悪い場合:へパス

※さまざまな病態用の経腸栄養剤があるので、患者さんの病態に合わせて選択する必要があります。

経腸栄養剤の一覧を紹介!

現在、さまざまな企業から経腸栄養剤が発売されています。こちらに載っている品はほんの一部です(^-^;)

詳しくは、下記参照HPをご覧ください。

| 分類1 | 分類2 | 製品画像 | 製品名 | 企業名 | 食品/ 医薬品 |

|---|---|---|---|---|---|

| 成分栄養剤 |  | エレンタール | EAファーマ(株) | 医薬品 | |

| 成分栄養剤 | ヘパンED | EAファーマ(株) | 医薬品 | ||

| 消化態栄養剤 |  | ツインラインNF配合経腸用液 | (株)大塚製薬工場 | 医薬品 | |

| 消化態栄養剤 |  | ペプタメン AF | ネスレ日本(株) | 食品 | |

| 消化態栄養剤 |  | ペプタメン インテンス | ネスレ日本(株) | 食品 | |

| 消化態栄養剤 |  | ペプタメン スタンダード | ネスレ日本(株) | 食品 | |

| 消化態栄養剤 |  | ペプチーノ(プレーン・レモン・アップル) | テルモ(株) | 食品 | |

| 消化態栄養剤 | ハイネイーゲル | (株)大塚製薬工場 | 食品 | ||

| 半消化態栄養剤 |  | アイソカル 1.0ジュニア | ネスレ日本(株) | 食品 | |

| 半消化態栄養剤 |  | アイソカル 2KNeo | ネスレ日本(株) | 食品 | |

| 半消化態栄養剤 |  | アイソカル RTU | ネスレ日本(株) | 食品 |

参照:NPO法人PDN

経腸栄養剤の医薬品と栄養食品の違いと使い分けをわかりやすく解説!

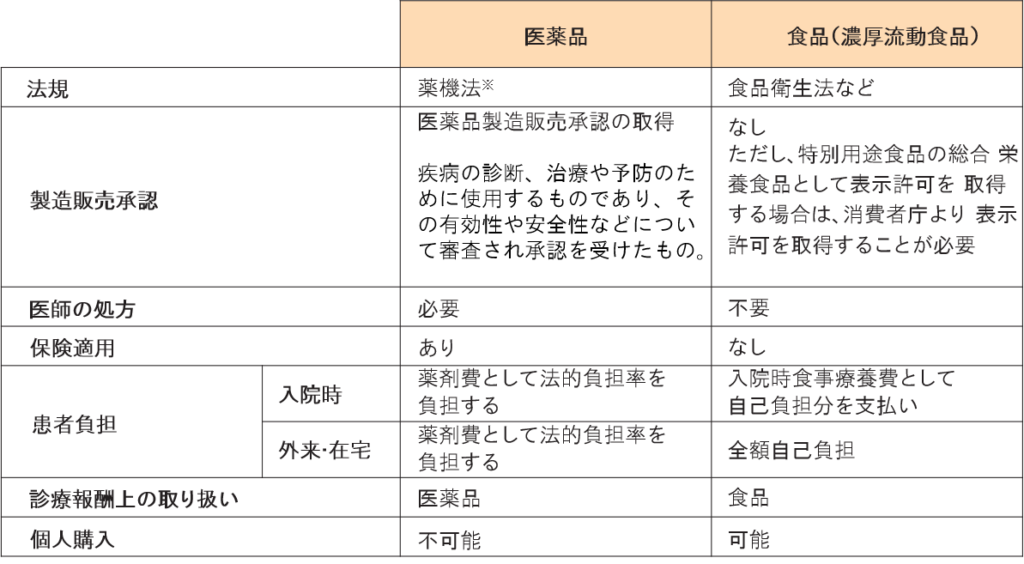

経腸栄養剤の医薬品と栄養食品の違い

引用:日本流動食協会日本流動食協会

田無病院院長 丸山道生先生は、以下のように説明されています。

- 半消化態栄養剤には医薬品と食品とがあるが、成分上の明確な違いは無く、両者間に組成上の基本的な相違もない

- 医薬品は、医師の処方が必要であり、保険適応になるのに対し、食品は入院中には食事として提供され、外来では医師の処方は必要ないが、自己負担となる

- 医薬品と食品とで大きな違いはない。

- 医薬品は、医師の処方が必要+保険適応になる。

- 食品は、自己負担となる。

経腸栄養には、以下の2通りの方法があります。

① 経口法

からだに必要な栄養素を口から補給

② 経管栄養法

チューブを用いて投与

つまり、口から取れる人でも医師の処方があれば薬として栄養剤が手に入るということですね\(^-^ )

経腸栄養剤の医薬品と栄養食品の使い分け

私が栄養不足の担当患者さんに進めている栄養剤は、医薬品が多いです。

理由は、

- 医薬品は、医師の処方が必要+保険適応になるため

- 食品は、自己負担となるため

できるだけ、金銭的な負担が少ないものを提案しています。

体重が落ちてきたなと思ったら、主治医の先生にぜひ相談してみてくださいね(^-^)

- エンシュア・リキッド

経腸栄養剤の先駆け製品(1.0kcal/mL) 。カロリー当たりの価格が最も安く、唯一、腎不全末期に対して禁忌になっていない。

- エンシュア・H

エンシュア・リキッドのカロリー1.5倍。ビタミンや微量元素等も全て1.5倍。味のレパートリーが一番多く、高カロリー摂取が必要だったり、味が苦手で量が飲めない人に適している。7種類のフレーバー

- ラコール

脂質の割合が低く、日本人の食事内容に合っている。炭水化物の含量が高めで、甘味を抑えるため精製白糖を少なくしている。

- 200mLアルミパウチ(ミルクフレーバー)

- 200mLアルミパウチ(コーヒーフレーバー)

- 200mLアルミパウチ(バナナフレーバー)

- エネーボ配合経腸用液

エンシュアに含まれていなかったカルニチン、モリブデン、セレン、クロムを含有。

高齢者で骨粗鬆症や骨折予防に以前よりビタミンDを増量。粘度が高く、ややライン詰まりが多い。

- イノラス配合経腸用液

カロリーは1ml=1.6kcalとなっており、もっとも高い。少量で高カロリー摂取できる。エネーボ同様、カルニチン、セレン、モリブデン、クロムを含有。

- 容器187.5mLアルミパウチ(ヨーグルトフレーバー)

栄養食品はお好みで

医薬品の場合、味はほとんど甘いものが多く甘いものが苦手な方、さっぱりしたもの、しょっぱいものが好きな方は、中々続かないのが現状です。

いろいろ試して自分に合ったものを召し上がってみてください。

続けることが重要なので、嫌々飲んでも続きませんからね(*^^*)

私の患者さんが好んで召し上がっている一例を紹介します♪

- メイバランス

根強い人気ですね!大手明治が販売しているだけあって品質も良く、コーンスープ味もあってしょっぱい味が好きな方にも対応しています。

これだけは飲めるという方もいました(^-^;)

- MCTオイル

血中の CO₂濃度が高めで糖質の過剰摂取を控えたい方のエネルギーアップを目的に使用することがあります。MCT オイルは無色透明、無味無臭です。主食やおかずに直接かけたり、味噌汁や スープに混ぜても特に違和感なく摂取することができます。 小さじ 1 杯で約 40kcal エネルギーアップすることができます。

- ウィダーインゼリーシリーズ

プロテイン(タンパク質)を「10秒チャージ! 」すぐに飲めるのがいいんですよね。甘さを抑えたヨーグルト味も甘いものが苦手な方に合うようでした。

通常のものもさっぱりして飲みやすいですよね(^-^)

いろいろ試して自分に合ったものを召し上がってみてください。

続けることが大切です♪

まとめ

今回は、経腸栄養剤の一覧を紹介!医薬品と栄養食品の違いと使い分けをわかりやすく解説!しました。

病気にかかったり、食欲がなくなって口から十分な栄養を取ることができない。そのような方の栄養補給をサポートする医薬品が経腸栄養剤です。

一方、様々な栄養食品が売られていますが、どのように違うのか?使い分けるポイントをまとめてみました。ぜひ参考にしてみてくださいね(^ ^)