今回は、失語症の種類と特徴の覚え方についてまとめました。

種類が沢山あって症状も様々の失語症を一度整理していきましょう。また、失語症の種類と特徴のわかりやすい表を紹介します。

タイプがわかることで、何に不便を感じるのか、どんな練習が効果的なのかがわかります。では、始めていきますね!

失語症の種類と特徴の覚え方!

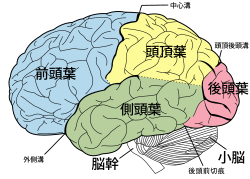

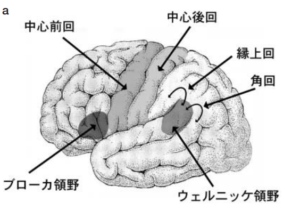

言葉を理解する仕組み

参照:看護roo

参照:看護roo

- 音波が耳に届く

- 耳に入った音の情報は、感覚性言語中枢(ウエルニッケ野)に伝わります。

- その後、音が言語として認識され聞いた言葉が何を意味するのかを理解します

言葉を話す仕組み

参照:看護roo

- 「リンゴ」と言いたいという意志が起こる

- ブローカー野で筋肉の動きに変換する

- 唇や舌などの構音器官(こうおんきかん)の筋肉が動き、「リンゴ」と発音する

- 聞いた音を正しく発音するには、声帯や口唇、舌、口蓋、顎などの音声・構音器官に障害がないことも必要です。

主な二つ運動性失語と感覚性失語

- ブローカ野と呼ばれる左前頭葉の一部

- ウェルニッケ野と呼ばれる左側頭葉の一部

- 左頭頂葉の後下方部分(ウェルニッケ野に隣接する部位)

- これらの領域同士をつなぐ経路

これらの領域のどこかが損傷を受けると、言語機能が少なくとも部分的に障害されます。通常、書くことと話すことは同程度に影響を受けます。

言語機能と症状まとめ(4種類の失語症)

1.運動性失語

※下前頭回が赤色で示されている

※下前頭回が赤色で示されている例】”はい・・あの・・・月曜日・・・えっと・・・パパとピーター(彼自身の名前)・・・とパパと・・・えっと・・・病院・・・あと、えー・・・水曜日・・・水曜日9時・・・あと・・・木曜日・・・10時・・・あー先生・・・・あと・・・歯・・・はい。”

辿々しい発話で、電文体と評伝されることが多いです。文になっておらず、名詞を繋げたような発話になります。

また、意味はなんとか汲み取ることができる場合がありますが、いい誤りも多い場合は聞き手側で正しい言葉の選択肢など(これですか?これですか?)とお助けすることが必要になります。

| 言語機能 | 症状 |

|---|---|

| 会話時の発話 | たどたどしい発話 |

| 聴理解 | 簡単な文章は理解できる |

| 復唱 | 障害あり |

| 呼称 | 障害あり |

| 読みの能力(音読) | 障害あり |

| 読みの能力(理解) | 正常~障害あり |

| 書字能力 | 障害あり |

| 特徴的症状 | いい誤りがある。発話開始が遅い。中々言葉が出てこない。 |

| 損傷部位 | ブローカ野を中心とする左中心前回及び後回(図1参照)、島などの前方言語領域 |

2.感覚性失語

| 言語機能 | 症状 |

|---|---|

| 会話時の発話 | スラスラ話せるが、的を得ない空虚な会話となる |

| 聴理解 | 障害あり |

| 復唱 | 障害あり |

| 呼称 | 障害あり |

| 読みの能力(音読) | 障害あり |

| 読みの能力(理解) | 障害あり |

| 書字能力 | 障害あり |

| 特徴的症状 | 喚語困難、音韻性錯語、語性錯語、ジャーゴン、新造語 |

| 損傷部位 | ウェルニッケ領野を含む左側頭葉、角回、縁上回などの後方言語領域 |

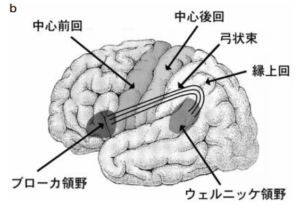

3.伝導失語

※病巣は縁上回部分

※病巣は縁上回部分通常の会話が可能ですが、多量の音韻性錯語(おんいんせいさくご)例えば、めがね→めまめ など)が目立つ失語症で、吃音(どもり)のような話し方となることもあります。 最大の特徴は、復唱が傷害されるところです。

| 言語機能 | 症状 |

|---|---|

| 会話時の発話 | 流暢、錯語 |

| 聴理解 | 良好~正常 |

| 復唱 | 障害あり |

| 呼称 | 正常~障害あり |

| 読みの能力(音読) | 障害あり |

| 読みの能力(理解) | 良好~正常 |

| 書字能力 | 障害あり |

| 特徴的症状 | 喚語困難、音韻性錯語、接近行為 |

| 損傷部位 | ウェルニッケ中枢とブローカ中枢をつなぐ弓状束、縁上回、皮質下白質など |

4.全失語

上で記したすべての病巣が損傷された状態

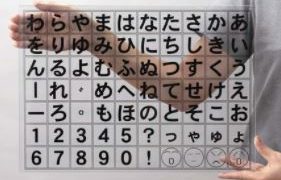

日常場面での発話はほとんど無く、時折、残語(あれ、そうなどの簡単な言葉)などを認める場合があります。偶発語(ふとした時に出る言葉)や興奮した時に発するうなり声、あいつちの時に軽くだす声などの情緒的発声のみの場合も多いです。ジャスチャーや指差しなどで意思をつてることができたりします。

| 言語機能 | 症状 |

|---|---|

| 会話時の発話 | かすかに発話を認めるか、あるいは全くなし |

| 聴理解 | 重度の障害あり |

| 復唱 | 重度の障害あり |

| 呼称 | 重度の障害あり |

| 読みの能力(音読) | 重度の障害あり |

| 読みの能力(理解) | 重度の障害あり |

| 書字能力 | 重度の障害あり |

| 特徴的症状 | 最も症状の重い失語症 |

| 損傷部位 | ブローカ領野を中心とした前方言語領域とウェルニッケ領野を中心とした後方言語領の広範囲 |

失語症の種類と特徴のわかりやすい表を紹介!

病巣別の言語障害まとめ

言語には「話す」、「聴く」、「読む」、「書く」という側面があるが、「話す」、「聴く」関しては責任病巣が以下のように考えられています。

| 症状 | 病巣 | 影響する言語機能 |

|---|---|---|

| 話す | 左中心前回下部 | 発話、発語の障害、流暢(りゅうちょう)に話せない |

| 左中心前回後部、左シルビウス裂後端周囲、左側頭葉 | 言葉は浮かんでいるのに、声に出せない、物の名前が浮かばない | |

| 左シルビウス裂後端周囲 | 復唱できない | |

| 左下前頭回後部、左シルビウス裂後端周囲 | 言い誤る | |

| 左下前頭回後部 | 文法が崩れる | |

| 聴く | 左上側頭回後部 | 聴覚理解障害(ちょうかくりかいしょうがい) |

| 左前頭葉前部 | 言葉の意味がわからない | |

| 左上側頭回後部〜下頭頂小葉 | ジャーゴン(メチャクチャな言葉) |

言語機能別の特徴まとめ

| 復唱 | 流暢性 | 会話理解 | 物品呼称 | 失語のタイプ |

| ✖️ → | ✖️ → | ✖️ → | ✖️ | 全失語 |

| ✖️ → | ✖️ → | ⭕️ → | ✖️ | 運動性失語 |

| ✖️ → | ⭕️ → | ✖️ → | ✖️ | 感覚性失語 |

| ✖️ → | ⭕️ → | ⭕️ → | ✖️ | 伝導失語 |

今回は、代表的な4つの失語を記載しましたが、他にも失語のタイプが存在します。

詳しくは、別の記事で解説しますね!

まとめ

今回は、失語症の種類と特徴の覚え方についてまとめました。

種類が沢山あって症状も様々の失語症を一度整理してみてくださいね。また、失語症の種類と特徴のわかりやすい表を紹介しました。

タイプがわかることで、何に不便を感じるのか、どんな練習が効果的なのかがわかっってきます。ぜひ、表を使って覚えてみてくださいね(^ ^)

訓練内容やアプローチ方法はまた改めて紹介させていただきます。

高齢者の肺炎症状の特徴は?「熱はでない?水がたまる⁈」主な治療法とは?