今回は、嚥下食のレシピ!簡単な主菜の作り方と調理のポイント!を紹介します。

嚥下食は、噛む力や飲み込む力が弱い方に柔らかくまとまりのある食形態にしたものをいいます。

レトルトで売っているものもありますが、結構お値段が高くつくものが多いので、少しでもお家で作ることができれば経済的に助かると思うので、ぜひ試してみてください♪

では、始めていきます。

嚥下食のレシピ!

嚥下食とは?レベルに合わせた段階がある!

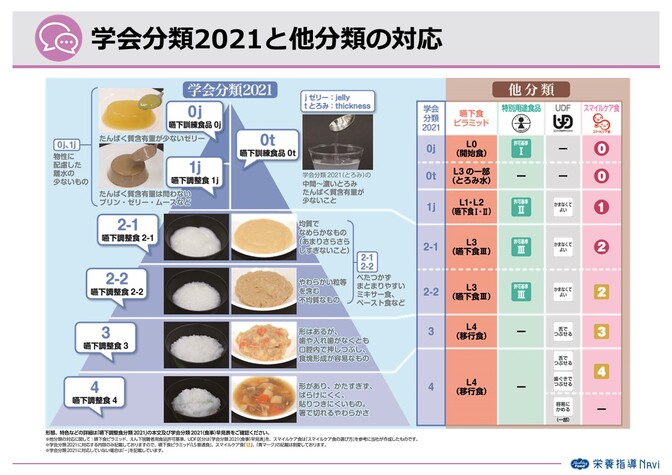

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会では、嚥下食を嚥下のレベルによって0〜4の5段階に分類しています。

- 0j:嚥下訓練食品 スライス上のゼリー

- 0t:嚥下訓練食品 ゼリー

- 1j:嚥下調整食 ゼリー・プリン・ムース

- 2:嚥下調整食 ミキサー食、ピューレ食、ペースト食(2-1:滑らかで均質、2-2:粒を含む不均質)

- 3:嚥下調整食 やわらか食、ソフト食

- 4:嚥下調整食 全粥、軟飯、軟菜食

なぜ摂食・嚥下に「摂食」と付くのか? 一般的に「嚥下(えんげ)」は、口の中のモノを飲みこみ、胃に送ることを意味し、「食べる」ことを意味するときには「摂食(せっしょく)」という言葉を使います。摂食をつけることで、食品を口に入れる前の段階、つまり、食べる意欲などを含んだ言葉なんですね。

食事は、見た目が食欲に影響を与えます。ミキサー食。ムース食など本来の食品の形が分かりずらい形態でも、見栄えの良い食事を心がけていきたいですね(^ ^)

嚥下食のレシピ

- 0j〜2レベルの嚥下段階

【市販品紹介】

- 3:嚥下調整食 やわらか食、ソフト食レベル

【市販品紹介】

- 4:嚥下調整食 全粥、軟飯、軟菜食レベル

全てを手作りするのではなく、時短のために市販嚥下食品を取り入れたり、調理が簡単にできるとろみ剤や栄養補助剤を使用して無理せず質の高い献立を作りましょう♪

簡単な主菜の作り方と調理のポイント!

簡単な主菜の作り方はこちら!

- スベラカーゼを使用する!

スベラカーゼとは?お粥はもちろん、すべての食事に使えるゼリー食の素(酵素入り)です。主食・主菜・副菜・汁物・デザート・飲料にも使えます。第21回安藤百福賞「発明発見奨励賞」受賞!

【特長】

- ミキサー粥やでんぷん食品特有のベタツキを解消してくれます

- ベタツキの原因であるでんぷんをα-アミラーゼ(でんぷん分解酵素)が分解することによって、ミキサー粥やでんぷん食品の付着性が改善され食べやすくなります。

ミキサーにかけただけでは、喉に張り付きやすくなってしまいます。張り付いた食品が喉の奥に溜まったままになると誤嚥の危険性が高まってしまうのです。

- 唾液による離水の影響を最小限に抑えます

※お粥食べ進めると水分が出てビシャビシャになった経験はありませんか?この水分が誤嚥の危険性をあげて、むせ込み易くなるんです。

- 温冷配膳車が使えます

- 冷凍保存できます

-

ほとんどすべての食品に使えます(ミキサー粥やでんぷん食品に限らず、主菜、副菜、汁物、デザート、飲料など、あらゆる料理にご使用できます)用途別にゼリー剤をご用意いただく必要がありません

【調理例】

主菜:鮭の塩焼きゼリーのレシピ

- 鮭と水を1:1でミキサーに入れる

- スベラカーゼ 1.5%添加

- ミキサーで1分攪拌

- 加熱 80℃

- 型に流し入れる

- 粗熱をとる

- 盛付け

嚥下食に向かない食品と 調理ポイント・注意点

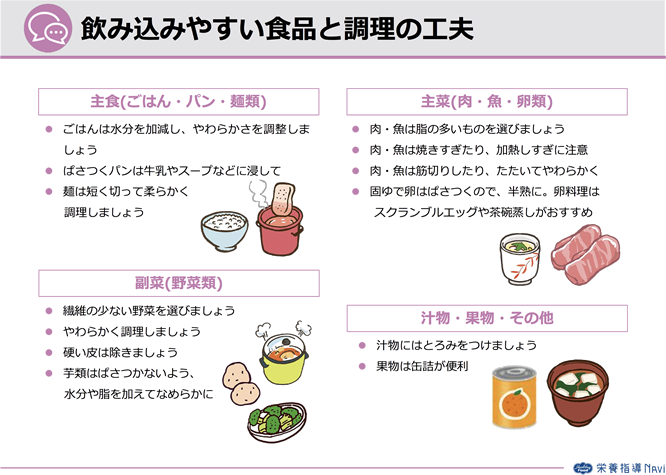

次のような食品は飲み込みにくいので嚥下食には向きません。特に好物でなければ食べないようにするか、調理に工夫をするようにしましょう。

- 硬くて噛みにくいもの(例:ナッツ、ごま、肉)

- ポロポロしてまとまらないもの(例:ナッツ、トウモロコシ)

- べたべた、ペラペラして喉にはりつきやすいもの(例:餅、だんご、のりなど)

- パサパサして水分の少ないもの(例:パン、ゆで卵の黄身など)

- サラサラした水分

まとめ

今回は、嚥下食のレシピ!簡単な主菜の作り方と調理のポイント!を紹介します。

嚥下食は、噛む力や飲み込む力が弱い方に柔らかくまとまりのある食形態にしたものをいいます。

食事は、毎日のことです。全てを手作りするのではなく、時短のために市販嚥下食品を取り入れたり、調理が簡単にできるとろみ剤や栄養補助剤を使用して無理せずに、質の高い献立を作りましょう♪

ぜひ、参考にしてみてくださいね(^-^ )