今回は、嚥下食の学会分類【2021】を分かりやすく解説します!

嚥下食とは、飲み込む力や噛む力といった嚥下機能の低下がみられる方に飲み込みやすい食形態に調整した食事のことを言います。 嚥下訓練に使用される嚥下訓練食品も含まれます!

嚥下食と一口に行ってもさまざまな種類があり、統一がされていませんでした。そこで、食事形態やとろみのレベルなどを定めることになったのが、嚥下分野で最も大きな学会として知られる摂食嚥下リハビリテーション学会です。

これから、摂食嚥下学会と嚥下食の学会分類【2021】を説明していきますね。

嚥下食の学会分類とは?

学会とは?

日本摂食嚥下リハビリテーション学会のことです。

【特徴】

- 誰でも入れる(嚥下に関わる介護・医療職が多い、医師もいる)

- 会員数が15,000人を超える

- STが最大の会員数を占める

- 摂食嚥下障害のスクリーニング検査(症状を判別する初回の検査のこと)、診断法、治療法、訓練法、評価ツールの開発

- 摂食嚥下機能を維持するために、病院、施設、地域医療と視野を広げて、チームアプローチを推進している

- それぞれの専門職が十分に活動できるような役割拡大を図っている

【本学会の目的】

摂食嚥下リハビリテーション学の研究、教育、臨床、普及、促進を図り、摂食嚥下の機能低下の予防、摂食嚥下障害者の機能回復、さらには一般市民の健康維持、向上に貢献し、もって、国民の健康と福祉の増進に寄与する

嚥下食の学会分類とは?

【作成の目的と内容】

これまで、日本では嚥下調整食の段階を示す統一基準や統一名称がなかったため…

そのせいで病院・施設・在宅での連携が進みにくかったり、摂食嚥下障害者や関係者の間で支障が出ている状況でした。

そこで、国内の医療・福祉関係者が共通して使用できる食事(嚥下調整食)およびとろみについての段階分類を作成することになりました。

嚥下食の学会分類【2021】を分かりやすく解説します!

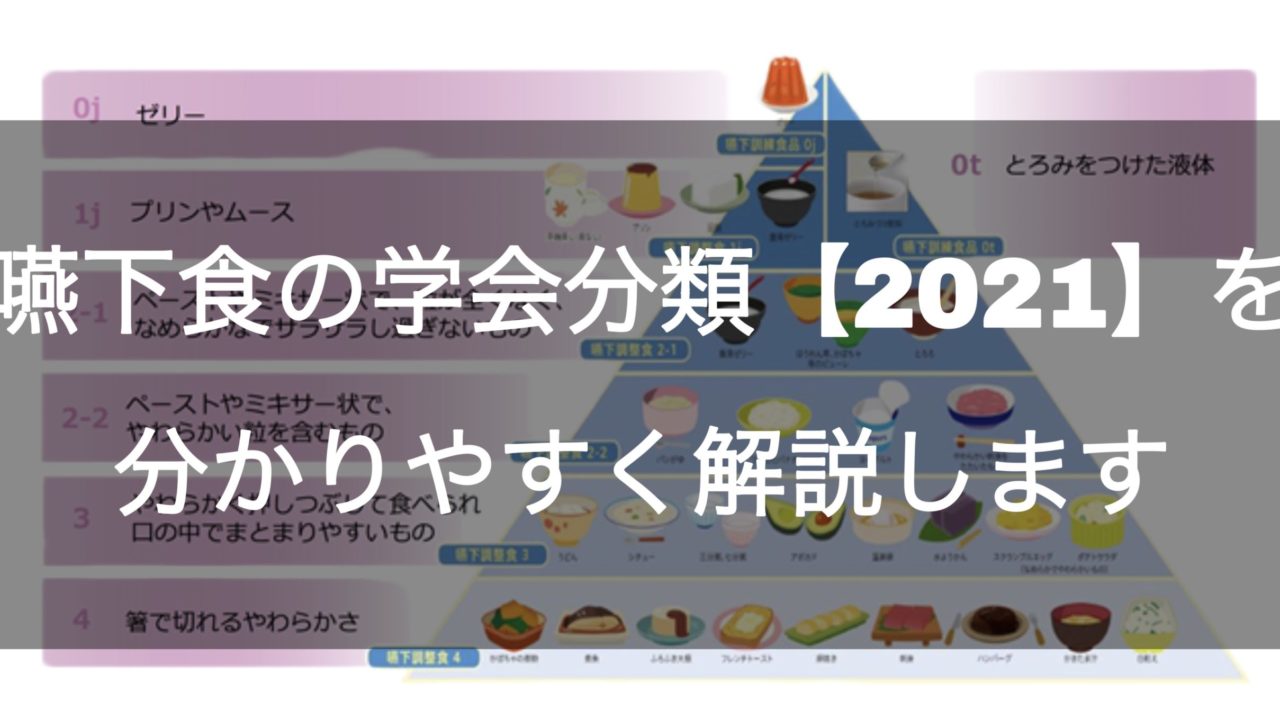

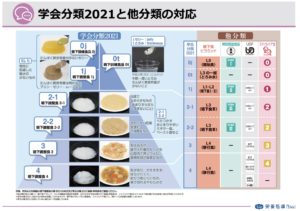

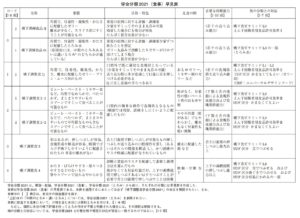

こちらの図が分かりやすくておすすめです♪

- 食形態は5段階!コード 0j,コード 0t,コード 1j,コード 2―1,コード 2―2,コード 3,コード 4

- コード 0 と 1 の細分類:j はゼリー状、t はとろみ状の略

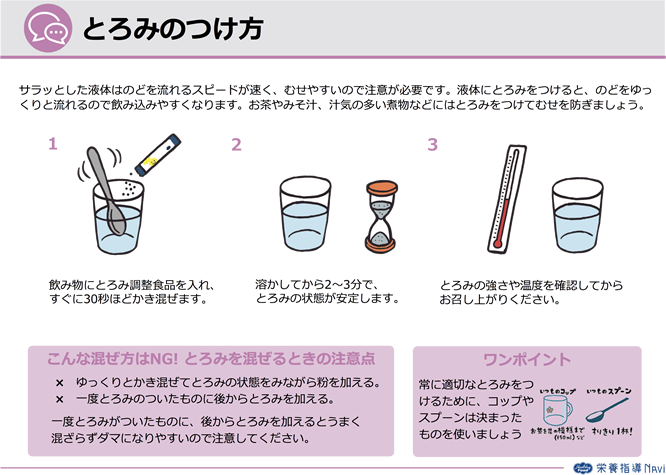

- 原則として、食事の際には液体にはとろみを付けることとしている▼

とろみ分類:「段階 1 薄いとろみ」「段階 2 中間のとろみ」「段階 3 濃いとろみ」

対象

嚥下障害のある方全般的に対象となります。

例外もあります。

- 器質的な狭窄による嚥下障害症例

- 小児の嚥下障害(発達過程を考慮した嚥下調整食ではないため)

- 口腔や食道の器質的通過障害(口腔外傷,口腔外科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科術後,食道狭窄など)が主で,誤嚥のリスクが少ない場合には,液状に近いもの(コード 4 の一部)あるいは液体が最も適切であることが多い。

- 乳幼児の発達段階に応じた食事の難易度としては 4 段階のもの 6)がすでに広く普及しているので、参照する。

- 発達段階の障害の場合にも、発達期摂食嚥下障害児(者)のための嚥下調整食分類 2018 が報告 3)されて いる。

※外観や味・好みや摂食時の環境も重要!それぞれの患者さんに合った適切な食形態を選んだうえで,患者さんに関わる人たちで共通意識のもと利用しましょう!

学会分類 2021(食事)早見表

- 量や栄養成分は記載されていない

- 食形態は日本語表記

- 2021版は、2013版の誤差などを修正して改良された

※「嚥下調整食学会分類2021」の内容を理解し、正しく利用するために必ずご確認ください▼▼

まとめ

今回は、嚥下食の学会分類【2021】を分かりやすく解説してきました!

徐々に嚥下障害になる方達が増えてきたことで、今まで嚥下食と一口に行ってもさまざまな種類があり、統一がされていなかったものを、摂食嚥下リハビリテーション学会によって食事形態やとろみのレベルなどが定められることとなったんですね。

嚥下食の学会分類【2021】をぜひ活用してみてくださいね(^-^)

飲み込みに違和感を感じたら何科を受診?食道・甲状腺・女性に多い病気が原因かも?