今回は、構音障害とは?どんな障害なのか。また、構音障害の症状や失語症との違いをまとめました。

「思った言葉が出てこない」「言い間違いが多い」という症状は、脳梗塞や脳出血などの病気を発症した後に多くみられる後遺症です。

その原因となる症状は、「失語症」「構音障害」「吃音症」「音声障害」など複雑であり、入院中に見過ごされてしまうことも多いのが現状です。

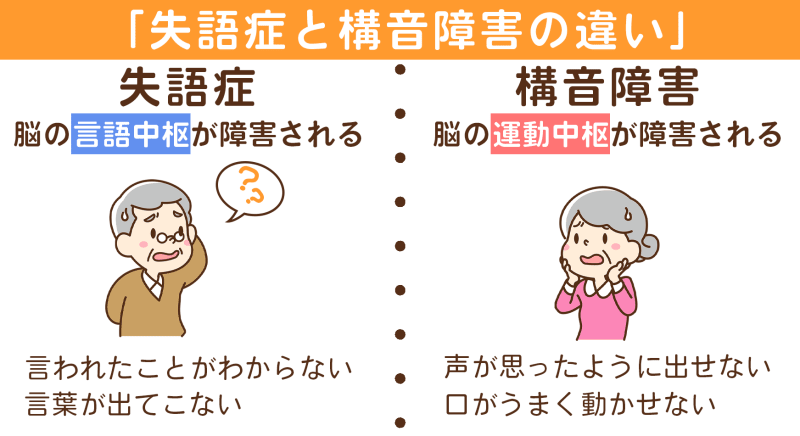

特に、構音障害、失語症は間違えられやすいため注意が必要です。違いをまとめたので参考にしてみてくださいね(^-^ )

では、はじめていきます。

構音障害とは?

種類は3種類ある

- 運動障害性構音障害

脳損傷等により発声・発音に必要な器官の動きに制限が生じて、うまく話すことができなくなる状態です。言語理解には問題がありませんが、口唇や舌、声帯の麻痺により発音が上手にできなくなる、呂律が回ならなくなるなどの症状をきたします。

※失語症と間違えやすい症状です。

- 機能性構音障害

「さいたま」→「たいたま」のように音が置き換わる、「さ」などが言いにくい症状です。子どもが発音方法を誤って習得している状態です。

- 器質性構音障害

口唇口蓋裂(こうしんこうがいれつ)などの口腔器官の形態の問題により発音できない音がある症状のことです。

- 脳卒中の後遺症で起こるのは、運動障害性構音障害!

- 発声や発音がうまくできない話し言葉だけの障害なので、その点が失語症とは異なります。

運動障害性構音障害とは?

運動障害性構音障害をディサースリア(dysarthria)といいます。

ディサースリア(dysarthria)はギリシャ語のdys+arthrounに由来し,「はっきりと話すことができない」という意味です。

ダーレイら(1975)によると,以下のように定義されます。

「ディサースリアとは,発声発語器官(はっせいはつごきかん)の筋制御不全(きんせいぎょふぜん)を原因として発話の実行に関与する基本的運動過程のいずれかの過程が障害された一連の発話障害を総称したものである」

分かりやすくすると…

ディサースリアとは、呼吸器や喉、鼻、口などの器官といった発声発語器官のいずれかの器官に、以下のような異常が起こります。

- 動かす速度の低下

- 動かせる範囲の制限

- 筋力の低下

- 異常な筋肉の強張り

- 協調運動障害(きょうちょううんどうしょうがい)※別々に動く機能をまとめてひとつにして動かす運動のこと

結果、呼吸、発声、共鳴、構音、プロソディー(抑揚)といった発話に必要な要素が障害されてしまうこと

運動障害性構音障害の症状の違い

運動障害性構音障害は、障害を受けた部位により表れる症状が異なります。

弛緩性(しかんせい)

特徴:常にダランとしている状態で、力が思うように入らない状態になるため、開鼻声、気息性嗄声、吸気時の喉頭喘鳴

ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、筋ジストロフィーなどの神経内科的疾患で表れることが多いです。

痙性(けいせい)

特徴:粗造性嗄声 (ガラガラ声),発話速度低下,構音の誤り,開 鼻声,抑揚のない単調な発話等

主に脳梗塞や脳出血などの脳血管障害による 構音器官の痙性麻痺が原因で起こります。

失調性(しっちょうせい)

特徴:途切れ途切れな発話や、スラー様発話(「た たみ」→「たーみ」)がみられます。声の大きさの過度の変動、音・音声の持続時間が不規則で途切れがち、強勢の過剰などがあります。

小脳損傷(脳血管障害や変性疾患など)が原因で、発話の時間的・空間的な調節が障害される結果、リズムの障害や構音の誤りが出現します。

運動低下性

特徴:気息性嗄声、発話の加速、同語反復などがあります。

パーキンソン病などの錐体外路系の疾患で出現する構音障害です。

運動過多性

特徴:声の大きさ・発話速度の変動、音素・語間の伸び、発話全般の不規則性などがあります。

ハンチントン舞踏病が代表的な疾患です。

混合性

特徴:これまで記述してきた構音障害のタイプが 2 つ以上混在した構音障害です。

筋委縮側索硬化症では弛緩性と痙性が混在し、ウイルソン病では痙性・失調性・運動低下性が混在して出現します。

いくつかのタイプが混じった疾患で出現する構音障害です。

- 嗄声(させい):「かれた声」や「かすれ声」というような、声の音色に関する異常を、嗄声(させい)といいます。

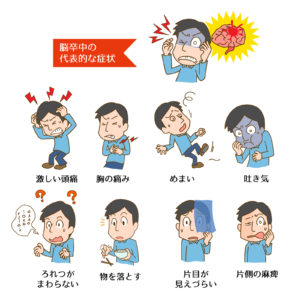

運動性構音障害の原因となる脳卒中

脳卒中(脳に突然に中毒が起こるという語源)の患者数は現在、約150 万人に及び、毎年新たに25 万人以上が発症しているといわれています。

高齢者の増加や、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病の増加により、今後は300万人を超すことが予想されています

上記のように、脳卒中になると体だけでなく、唇や舌に麻痺が起こり感覚も鈍くなったりします。

麻痺の影響で唇や舌が動かしにくく言葉がはっきり喋れない、言い間違えてしまうということが起こるんです。脳血管疾患後の方に多く認められます。

その他にも、多系統萎縮症やパーキンソン病等の進行難病の方で筋力が低下してしまった方や神経伝達物質の不足などが原因で運動性構音障害が起こってしまうことがあります。

構音障害の症状や失語症との違いをまとめました!

失語症と構音障害の違い

参考:中部脳リハビリテーション病院 脳神経外科部長矢野 大仁 先生

失語症とは言語中枢の障害に分類されます。これに対して、ディサースリアとは運動中枢の障害です。

つまり、失語症は言語(language)の障害であり、ディサースリアは発話(話しことば;speech)の障害であるということです。両者はまったく別の障害になります。

障害されている部分について

参照:看護roo

失語症の障害部位:❌①「リンゴ」という言葉が思い浮かばない、❌②筋肉の動きに変換できない、⭕️③発音出来る

運動障害性構音障害の障害部位:⭕️①「リンゴ」という言葉が思い浮かぶ、⭕️②筋肉の動きに変換できる、❌③口唇には麻痺があるため、発音出来ない

さらに、失語症には大きく分けて運動性失語と感覚性失語があります。

運動性失語では、話していることは理解できますが、話そうと思う言葉がうまく出てきません。

リンゴを見て、「これは何ですか」と聞かれた時に、質問の意味はわかるので「リンゴ」と答えようとします。しかし、何を言っているのかわかりにくかったり、話し始めるまでに時間がかかったりします。

感覚性失語では、聞こえた音を意味のある言葉として理解することができません。発語はできるのですが相手の話を理解できないので、会話がかみ合わなくなります。

「いい天気ですね」というのに対し、「私の名前は○○です」と答えるなど、全く的外れの応答をしたりします。

簡単に見分けるには?

- こちらの話すことは理解できているようなのに受け答えに時間がかかるようなら運動性失語

- すらすら話せるのに会話がつながらないようなら感覚性失語

- 単に話していることが聞き取りにくいような場合は、構音障害

正確に見分けるには、様々な言語検査を活用します。可能であれば、専門の言語聴覚士に評価、検査を依頼していただくと良いと思います。

スクリーニング検査(一番初めに行う簡単な検査)では、同時に発話の明瞭度や異常度といった構音や音声機能の評価を行うことができます。

耳鼻咽喉科や脳神経内科等でもご相談されることをおすすめします。

リハビリの適応になった場合、言語聴覚士のいる機関で症状を評価してもらってくださいね。症状を正確に評価することで、効果的なリハビリができるようになります。

発症から時間が経つことで、機能が改善しずらくなる可能性があるため早期受診、早期リハビリ開始を心がけましょう(^ ^)

まとめ

今回は、構音障害とは?どんな障害なのか。また、構音障害の症状や失語症との違いをまとめました。

「思った言葉が出てこない」「言い間違いが多い」という症状は、脳梗塞や脳出血などの病気を発症した後に多くみられる後遺症です。

その原因となる症状は、「失語症」「構音障害」「吃音症」「音声障害」など複雑であり、入院中に見過ごされてしまうことも多いのが現状です。

特に、構音障害、失語症、認知症は間違えられやすいため注意が必要です。違いをまとめたので参考にしてみてくださいね。

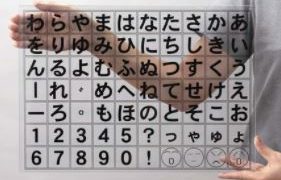

【口腔体操(高齢者用)】言葉遊びなどのプリントを紹介します!