今回は、失語症の訓練教材のおすすめは?を題に、私が普段使っている教材を載せていきますね!併せて、プリントとアプリの無料サイトを紹介していきます。(^^)

失語症の訓練としては、段階的に訓練を進めていく流れを作るためには、メインは失語症の専門家が作成した教材を使用することをおすすめします。そして、サブで無料サイトのプリントやアプリを使用すると良いですね。

では始めていきます(^ ^)

失語症リハビリと目標とは?

失語症のリハビリは、それぞれの種類に合わせてリハビリをする必要があります。まずは身近な言葉を使用し、失語症の症状を把握することから始めます。

急性期のリハビリ

急性期のポイントはまず「他者とコミュニケーションを取ること」&「意思疎通が図れた成功体験を重ねること」を最重要視します。

文章の組み立てや細かな理解はそれほど重要視しません。

例えば、

- 挨拶

- ジェスチャーを使用したやりとり

- 写真や絵を使用したやりとり

- 歌

まずは、あまり考えなくてもやり取りが出来る状況が大切です。違う言葉になってしまったり、違う挨拶が患者様から返ってきても否定せず、まずは挨拶の言葉を思いだすことに注目します。 首振りや頷き、笑顔などの反応が出れば大成功!簡単でいいのでやり取りが出来るように進めます。

回復期・維持期のリハビリ

回復期・維持期のリハビリは、本格的な訓練のスタートです。4つの言葉の側面に分けて訓練を行います。

- 聞く:日常的には短い文章やテレビのニュースなどを聞いてもらい、その内容について答える。簡単な単語で答えられるような質問を投げかけると、言葉が出やすくなります。

- 話す:絵(よく使う言葉)を見せて名前を言う、人が言った言葉を復唱する、動作している絵の内容を説明するなど。

- 読む:簡単な文や文章を読んでもらい、その内容について質問する。場合によっては、仮名ふりをしておきます。

- 書く:まずは、自分の名前、家族の名前、住所、誕生日などの自分の身近な事柄を書いてもらいます。また、一日のリハビリの予定をメモしたり、短くても日記を毎日書く。

ここに上げたリハビリ内容はごく一部であり、患者様の症状や回復度に合わせて内容を変化させます。

コミュニケーションが楽しくなる・笑顔になる(^ ^)そんな関わりを目指そう!

誰でも、元々はスラスラ話ができて、人が言っていることも分かっていたのに…

病気になってコミュニケーションがうまく取れない自分をもどかしく感じると思います。または、話ができなくてイライラしてしまったりします。

回復の速さも、リハビリの期間も人それぞれです。症状の程度によってはリハビリが数か月〜数年に渡る場合もありますし、すぐに卒業してしまう人もいます。

急性期のリハビリは、ほとんどリハビリができない場合もありますし、すぐに良くなる人もいるんです。

また、回復期・維持期のリハビリは緩やかに回復するため、不安な生活を過ごすかもしれません。

そんな時は、無理に発症前の状態に戻そうとするのではなく、好きなことの話題などで、今のコミュニケーションを楽しめる工夫を取り入れることが大切です。

言葉をうまく使うことが目標ではなく、周囲との意思疎通を図ることが、最終的な目標だと忘れないようにしましょう。

失語症の訓練教材を紹介!

まずは、単語から始めます。

各本についての詳細は、画像をクリックして詳細ページへお願いします。

【単語】

【形容詞・動詞】

【文章】

【コミュニケーション】

著者:竹内愛子

数々の論文を書いている失語症に関する研究の一任者の方。「重度失語症者の描画能力の検討 : “重度失語症検査・試案”による分析」、「実用コミュニケーション能力検査の開発と標準化」「重度失語症者の描画能力の検討 : “重度失語症検査・試案”による分析」「特集 老人のコミュニケーション障害 重度失語症者の非言語的象徴障害」他

【口コミ】

アドバイスをもらいながら使用を

アドバイスをもらいながら使用を

この本のシリーズ全てを否定することは出来ませんが、失語症に対して有効な訓練とは言えません。失語症の障害の本質として聴き取る力の低下があります。極軽度の失語症の方には良いかもしれませんが、中~重度の失語症方に視覚的な課題を行うことによって失語症の回復が遅れてしまう可能性もあります。可能であれば言語聴覚士にアドバイスをもらいながら必要に応じて使用していく方がよいと思います。

言語リハビリで使用しています

実際、病院で使っているのを自宅用に購入しました。最初は文字数が少ない文章読解で始まり、徐々に文章が長くなります。失語症のレベルに応じて、ドリルを見ながら解いていくのか、読んでもらって解くのか、応用もきくので便利です。

- スピーチ・リハビリテーション3 2コマ漫画、情景画の説明

コミュニケーション練習の一つとして、「絵の説明」があります。こちらは、構音障害の方用の教材ですが、失語症の方にも十分使用できる内容になっています。

著者:西尾正樹

新潟医療福祉大学医療技術学部言語聴覚学科准教授、医学博士。明治大学第一文学部英文科卒業、大阪教育大学終業後、国保旭中央病院に勤務。東京大学大学院医学系研究科音声・言語医学教室、国際医療福祉大学保健学部(講師)を経て、2005年、新潟医療福祉大学医療技術学部言語聴覚学科助教授(現准教授)に就任。日本摂食・嚥下リハビリテーション学会評議員、日本言語聴覚士協会評議員(元理事)、日本音声言語医学会評議員、日本ディサースリア臨床研究会会長

【口コミ】

視覚的教材

2コマ漫画、情景画のみです。2コマ漫画から(視覚的情報)内容を口頭で説明してもらいます。けっこうユーモラスな内容が多いので、笑いありで楽しくドリルが進みます。

寧ろ失語症にもってこい

寧ろ失語症にもってこいSTです。タイトルや著者の専門分野的にdysarthriaの訓練目的が主となっている本ですが、私としては失語症の方の訓練に主に使っています。情景画や2コマ漫画の絵ばかりなので、構文訓練やPACEに使っています。こういう訓練に使う本を持っていなかったので便利です。むしろ失語の訓練にお薦めです。

失語症の訓練プリントとアプリの無料サイトを紹介

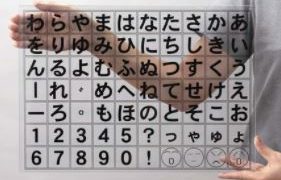

プリント教材、カード教材があります。読む・書く・聴く・話すを網羅しています。

カテゴリーも・料理、お菓子・動物・季節、風景、植物・果物、野菜、食材・生活用品・乗り物、身体など種類がたくさんあってバリエーション豊富に訓練できます(^-^)

参照:

中々無い短文レベルの文章を作成する課題プリントが無料です。サイト開いて、右端にある「失語症訓練教材」をクリックしてください。

参照:

指伝話メモリでカードが作れる優れものです。①iPadで写真を撮る、②指伝話メモリに写真を取り込む、③話すことばを登録する、の3ステップで1ページの表示枚数や表示項目、話し方などを決めれば出来上がりという簡単さ。絵カードの呼称訓練にも使えます。

有料版は【作者】Office Yui Asia Limited【価格】3600円【カテゴリ】App Store>ユーティリティ

今では暮らしに欠かせないアプリになっているLINEは、失語症の方の訓練に役立ちます。私は、伝達練習として患者さんとLINEのやりとりをしたりしています。スタンプ機能や予測変換機能を駆使して、しりとりや簡単なやりとりから始めて文章を作るところまで段階的に進めていきます。

参照:LINEサイト

まとめ

今回は、ネットで検索すると失語症の訓練教材のおすすめは?というキーワードが多く見られたため、失語症の訓練教材のおすすめを紹介してきました。

無料で使用できるサイトはあるにはありますが、段階的に訓練を進めていくためには、メインは

失語症の専門家が作成した教材を使用することをおすすめします。

サブで使って欲しい失語症のプリントとアプリは、無料なのでぜひ試してみてくださいね。

https://pressexpress.jp/engesyoku-gakkai/

アドバイスをもらいながら使用を