前回に引き続き、構音障害についてです。今回は、構音障害のリハビリの方法は?何をしたらいいのか。構音障害の教材やグッズのおすすめ6選を厳選していきたいと思います。

今回取り上げた運動障害性構音障害は、発音に関する筋肉や神経が障害され、正しい音を発音できない状態です。

発症後や症状がみられたり、症状がみられる前からリハビリに取り組むことで機能の維持、向上に繋がります。

私が普段使用している教材はご家庭でも使いやすいものなので、ぜひ試してみてくださいね。

では、はじめていきます。

構音障害のリハビリの方法は?

構音障害の評価をしよう!

構音障害は、3種類ありますが、ここでは運動障害性構音障害について解説していきます。

構音障害については、こちらの記事でまとめていますので、参考にしてみてください。

https://pressexpress.jp/kouonsyougaitoha/

運動障害性構音障害は、発音に関する筋肉や神経が障害され、正しい音を発音できない状態です。小児の機能的構音障害や口蓋裂などの器質的構音障害とは違って、脳梗塞や神経内科疾患で起こることが多いです。

そのため、発症後や症状がみられたり、症状がみられる前からリハビリに取り組むことで機能の維持、向上に繋がります。

実際に、構音障害を評価してみましょう!

「ぱぴぷぺぽ」と発音してみてください。

1音ごとに口唇を閉じて、空気が外に出ている(破裂している)のがわかると思います。

- 顔面神経の障害などで口唇に麻痺があると、「ぱぴぷぺぽ」と言いたいのに、力が入らず「はひふへほ」になってしまいます。

- 舌下神経が障害されると舌がもつれ、舌を使う「ラ行」が発音できなくなります。

- 迷走神経が障害されると軟口蓋が麻痺するため、「ガ行」の音のように鼻に抜ける音の発音が障害され「ハ行」の音になってしまいます。

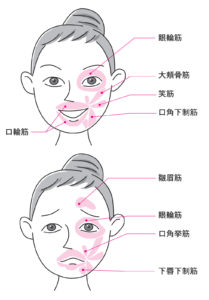

発音に係わる筋肉・神経

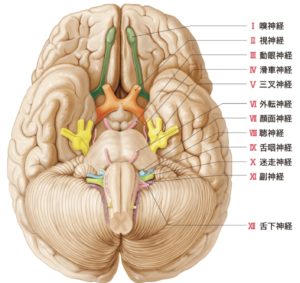

脳神経は脳から出る末梢神経で、12対あります。

I(1)~XII(12)までの脳神経は脳とつながり、頭蓋底の孔を通っています。

脳神経が障害されると、さまざまな症状が起こります。

嚥下障害の原因は?高齢者と若年者の違いと脳のメカニズムを解説

Ⅴ三叉神経(さんさしんけい)

運動に関わる:咀嚼筋を動かす。

感覚に関わる:前頭部、顔面、鼻や口の粘膜の温痛覚、触覚を伝える。:

顔面神経

動きに関わる:表情筋、広顎筋、頬筋、アブミ骨筋を動かす。

感覚に関わる:舌の前2/3の味覚

迷走神経

運動に関わる:咽頭、喉頭の動き。

感覚に関わる:咽頭、喉、気管、食道の感覚を伝える。

舌下神経

運動に関わる:舌筋を動かす

舌や口唇の動きを観察して、どの神経経路に問題があるのかを見つけます。しかし、いきなりどの神経がやられているな!と判断するのは難しいので、症例さんなどを経験して徐々に判断できるようになるものだと思います(^-^;)

声の評価

- 声の聴覚的印象評価

声の質について、ガラガラ声、息が漏れるような声、力を入れられない状態の声、力が入り過ぎている声などの有無や程度を評価します。耳鼻咽喉科で行われることもあります。

GRBAS尺度(日本音声言語医学会発声機能検査法委員会で作成された評価法)

GRBAS は Grade, Rough,Breathy,Asthenic,Strained の頭文字を表す。

G(grade):嗄声(させい)の全体的な重症度を評定する尺度です。

R(rough,粗糙性):ガラガラ声,ダミ声,バラバラした声,などと表現される声の印象です。声帯が左右あるいは前後で差がある場合にみられることが多い。

B(breathy,気息性):カサカサ声,ハスキーボイス,などと表現される声の印象です。声の出る入り口(声門)の閉鎖不全がある場合に生じる空気が通るときに起こる雑音が原因です。

A(asthenic,無力性):弱々しい印象。低い声とは違い、抜けるような頼りないような声の特徴です。声を出す入り口がしっかり閉まらないことで、声帯を振動させる力が弱く、吐く息も弱いことが原因です。

S(strained,努力性):のどに力を入れて無理に声を出しているような声の印象です。癌や瘢痕性声帯(はんこんせいせいてい)のような声帯の表面が固く変化してしまったことが原因で起こります。重症ポリープ様声帯(じゅうしょうぽりーぷようせいたい)の様な声を出す入り口に無意識に力が入ってしまうことで、のど詰め発声などでみられます。

※嗄声:声の異常、声がれ、しわがれ声などをのこと

それぞれについて正常音声を0とし、最も強い嗄声の3までの4段階で評価します。

- 最長発声持続時間の測定無関位

発声(最も楽な高さ,強さでの発声)で 母音(あ、い、う、え、お)をできる限り長く出してもらい、その時間を記録します。※「あ」で行うことが多いです。3回行い、その最長値を採用します。

MPTの平均値

- 男性で30秒、女性で20秒

※男性で14秒以下、女性で9秒以下は異常とされます。

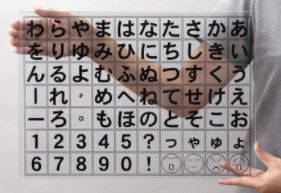

- 構音検査(発音操作の検査)

日本語のうち、代表的な 「パ行」「タ行」「サ行」「ラ行」「カ行」を発音します。 音が正常に作られているか、発音している時に口唇や舌がどのような動きをしているかを調べます。

- 鼻咽腔閉鎖機能検査(びいんくうへいさきのうけんさ)(発音時の息漏れの検査)

上あごの奥にある軟口蓋(なんこうがい)によって、鼻と口の境(鼻咽腔)がしっかり閉じられるかを調べます。

鼻咽腔の閉鎖が不良な場合、発音時に「開鼻声(声が鼻に抜ける)」や「鼻音化(発音が鼻にかかる)」が生じます。

ブローイング(吹く動作)によって鼻からの息漏れの有無と程度を調べます。息を吐いている間に、鼻から息が抜けている音や、鏡を鼻の下に近づけて曇るようなら息漏れがある状態です。

- 交互運動能力検査

「パ・タ・カ」の音を速くたくさん言うことで、発話速度、リズムの異常を調べます。「パ」では口唇閉鎖運動(こうしんへいさうんどう)、「タ」では舌の先の運動、「カ」では舌の後方部の運動が、どの程度連続してできるかを評価します。

| 検査肢位 | 座位 |

| 実施方法 | 3~5秒間で「パ」、「タ」、「カ」を各々できるだけ速く反復する 反復回数は1秒間単位の平均回数で評価する |

| 施行回数 | 2回 |

| 評価基準 | 0 : 0回/秒(単発的運動でも聴覚的に弁別できる程度に音節を生成できない)

1 : 2.0回/秒未満 2 : 2.0回/秒以上4.0回/秒未満 3 : 4.0回/秒以上(健常値) |

| 備 考 | 多少の歪みに関わりなく、聴覚的に弁別できる程度であれば1回として測定する |

(新潟医療福祉大学 西尾正輝准教授による)

構音障害の教材やグッズのおすすめ6選!

構音障害の訓練とは?&教材やグッズ紹介!

実際に、私が在宅リハビリで使用している教材、アイテムを紹介していきますね!

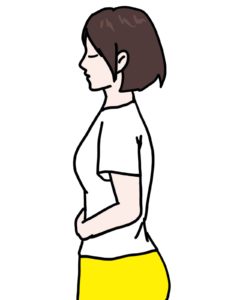

腹式呼吸訓練

腹式呼吸とは、胸腔と腹腔を仕切っている膜状の筋肉である横隔膜を使う呼吸法です。

横隔膜のほうが動く範囲が大きいです。横隔膜に引っ張られることで肺は広がりやすくなり、胸式呼吸よりも腹式呼吸のほうが肺活量も多いとされています。

- 息を吸うときにお腹を膨らませる

- 息を吐くときにお腹をへこませる

- 息を吐く時間は息を吸う時間よりも2倍ほどの時間をかける

【おすすめ商品①】

- 1日約5分の腹式呼吸で【お腹に負荷!】 腹式呼吸は横隔膜による呼吸で、横隔膜を上下に大きく動かします。

- 口にくわえてスーハー息をするだけで、手軽にできる肺活量トレーニング器具です。

奥様が購入してきてくれましたものなんですが、3段階に負荷を調節できるため無理なく行えています。

私の場合は、呼気の時間を測って効果が出ているかをみています。

音読訓練

会話訓練もしくは実用的な日常生活コミュニケーション訓練につなげる前段階で、文章を正確に読むことができるのは重要です。言いにくい言葉、言いにくい音を理解したり、ゆっくり読む癖づけを行う上でも有効な訓練です。

【おすすめ本②】

- 言語聴覚士の教材としてはとても有名なシリーズの本です。

- 基本的な訓練レベルから般化プログラムのレベルまで幅広く活用できます。

【おすすめ本③】

- 言語聴覚士の教材としてはとても有名なシリーズの本です。

- 単なる音読や復唱課題ばかりでなく、訓練効果を日常生活における自発話の中でも定着させるために配慮された諸種のドリルが含まれています。

- 基本的な訓練レベルから般化プログラムのレベルまで幅広く活用できます。

こちらは、軽度の症状の方や基礎練習を終えた後に行うと効果的なレベルです。

基礎的な練習には、無料プリントの利用がおすすめです。こちらの記事で解説しています。

ブローイング訓練

呼吸のコントロールを改善させる目的です。肺機能、鼻咽腔(びいんくう)の閉鎖機能の強化に役立つとともに口唇の訓練にもなります。

【おすすめ商品④】

- 懐かしい吹き戻しで呼吸のトレーニング:口腔機能回復訓練、嚥下機能回復訓練に用いる使い捨てタイプの吹き戻し。 通気性がよく、衛生面にも配慮し長持ちさせることを考えています。

- レベル0…ティッシュペーパーを一枚吹いて揺らす程度、レベル1…日常会話をはっきりとした声で話す程度、レベル2…ろうそくの火を吹き消す程度。

こちらは患者さんの娘さんが購入してくれたもので、摂食嚥下学会や講演会などでもよく販売されている商品です。お手軽な値段と使いやすさで使用している方は多いと思います。

また、レベルが上がったことが目で見てわかるため、モチベーションの維持にも良いと思います。

【おすすめ商品⑤】

- 流体力学×人間工学にもとづいて考えられ 本体の中にチューブを入れることで、吹いた息の流れが 球に直接、球に伝わり流量もUPします。

- ボールは3種類あり、(ライト球)肺活筋トレーニングに (ミドル球)下腹エクササイズに (ヘビー球)誤嚥予防に

- 吹き口も息がもれないように唇に密着する形状を追究されています。 介護予防トレーナー 久野秀隆監

こちらも患者さんの娘さんが購入してくれたものですが、作りがしっかりしていて元の吹き戻しよりもより呼気のコントロールが必要になります。

ボールの種類を変えることで、負荷を変更することができます。使い捨てではないため、コスパが良い商品です。

口唇の筋力訓練

唇に力が入らないことで、弱々しい発話になったり「ま行」、「ぱ行」、「ば行」が言いにくくなります。脳梗塞後の片麻痺で片方の唇に力が入らない方などに効果的な訓練です。

【おすすめ商品⑥】

- バネ式のマウスピースを口に挟み、口を縮めたり、開いたりしながら運動させることによって、口唇の筋肉の他、フェイスラインを整えます。

- 口にはめた時にスムーズに動く様に滑らかなカーブに設計されています。また、各パーツは簡単に解体でき、お手入れが簡単です。

左の唇が動かしにくい方に使用しています。自主練習として取り入れやすく、購入しやすい値段なのもいいポイントです。

追記【顔面筋群のトレーニング】

- 咬筋(こうきん)、胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)を鍛える:「イ」の口をつくり、耳の付け根から鎖骨に向かって伸びる胸鎖乳突筋を縮めるように引っ張ります。このとき、上下の歯が当たらないようにすること。これで10秒間キープ。

- 側頭筋(側頭筋)、咬筋、小頬骨筋(しょうきょうこつきん)、大頬骨筋(だいきょうこつきん)を鍛える:左の口角だけを手を使わず上に引っ張ります。そのまま10秒間キープ。続けて、右の口角も同様に行います。

- 口輪筋、オトガイ筋を鍛える:「ウ」の口をして、口の周りに力を入れます。そのまま10秒間キープ。

- 咬筋、口輪筋を鍛える:「オ」の口をして、口の周りに力を入れる。このまま10秒間キープ。

- ほほの内側にある筋肉口輪筋を鍛える:

自然な状態で軽く口を閉じ、上唇と下唇を内側に丸め込みます。口をむすんでほうれい線を意識しながらU字型に口角を上げます。そのまま10秒間キープ。

参考:セラピストプラスより

まとめ

今回は、構音障害のリハビリの方法は?何をしたらいいのか。構音障害の教材やグッズのおすすめ6選を厳選して紹介してきました。

今回取り上げた運動障害性構音障害は、発音に関する筋肉や神経が障害され、正しい音を発音できない状態です。発症後や症状がみられたり、症状がみられる前からリハビリに取り組むことで機能の維持に繋がります。

使いやすい教材やグッズばかりなので、ぜひ試してみてくださいね(^-^)