今回は、肺炎の症状を解説!高齢者の重症度と生存率についてまとめました。肺炎とは?肺炎と風邪の違いや、肺炎の種類、重症化しやすい理由、予防方法について紹介します!

高齢者の重症度と生存率についても解説していきますね。

肺炎の症状を解説!

肺炎の主な症状

- 発熱

- 咳

- 色の付いた痰

- 息苦しさ

- 食欲低下

- 胸の痛み

※風邪とよく似ており、肺炎なのかどうかを症状から見分けるのは難しいです。

肺炎の症状をかぜと区別する

もしかして肺炎?と思う症状

- 38℃以上の発熱・強い咳が3〜4日以上続く&改善しない

- 黄色や緑の痰が多くでる

- 息苦しさや胸の痛みがある

肺炎の典型的な症状が出ない場合は?

- はぁはぁと呼吸が浅く速い

- 体がだるい

- 食欲がない

肺炎は、症状がかぜとよく似ているため、気づかずに放置しているケースが多く、その結果、重症化して亡くなることがあります。

かぜの場合:熱が出ても38℃未満のことが多く、3~4日ほどで症状が軽減していきます。かぜの多くは、鼻水、くしゃみ、のどの痛みなどを伴います。痰が出ても、多くは無色透明です。通常、かぜで息苦しさや胸の痛みは起こりません。

肺炎の場合:38℃以上の発熱や強いせきが3~4日以上続いて、軽減しません。黄色や緑色のうみのような痰も出ます。これらの症状に加えて、息苦しさや胸の痛みなどが起こります。

症状が出ず本人が体調の変化に気づいていないこともあるので、周りの人もいつもと違う様子を見逃さないようにしてくださいね。

肺炎の原因はさまざま

- 細菌やウィルスなど病原微生物

- 関節リウマチなど

- 薬の副作用

- アレルギー(カビや羽毛など)

肺炎を起こす原因には、細菌やウイルスなど病原微生物の感染のほか、関節リウマチなどの病気、薬の副作用、羽毛やカビなどに対するアレルギーなどさまざまあります。

適切な治療を受けるためには、早めの受診はもちろん、必要に応じて呼吸器内科など専門医を受診するなどして、こうした原因を特定することが大切です。

注意が必要!肺炎球菌!

肺炎球菌は、一般の人がかかる肺炎の原因となる病原体、第1位の細菌です。肺炎以外にも、侵襲性(しんしゅうせい)肺炎球菌感染症とよばれる髄膜炎(ずいまくえん)や血流感染症(血液中に肺炎球菌が入り、全身を回る病態)などの、より重篤な感染症を引き起こします。

※侵襲性肺炎球菌感染症は高齢者やがん患者でリスクが高いです。国内の研究では、侵襲性肺炎球菌感染症による死亡率は19%と高く、患者さんの69%を65歳以上の高齢者が占めることが知られています。

がん患者さんのような免疫力の落ちた人でも頻度が多いことが知られており、デンマークの研究(2000-16年)では、感染リスクが高いことが示されています。

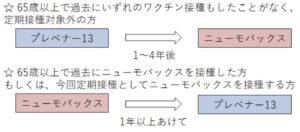

予防は、ワクチン接種▼▼

強い免疫を得るには、2剤の併用が有効(日本呼吸器学会、日本感染症学会推奨)

【費用】

ニューモバックス

65歳の方に接種票が送られ、1回目の接種のみ公費の助成があります

2回目以降は全額自費になります

プレベナー13

現在公費助成はありません。(全額自費)

※接種費用については予防接種料のページを参照ください。

特にワクチン接種を奨めている方

・高齢者 特に70歳以上の方

・心臓や呼吸器に慢性疾患のある方

・糖尿病の方

・腎不全や肝機能障害のある方

・脾臓摘出などで脾機能不全のある方

肺炎の症状を解説!高齢者の重症度と生存率について

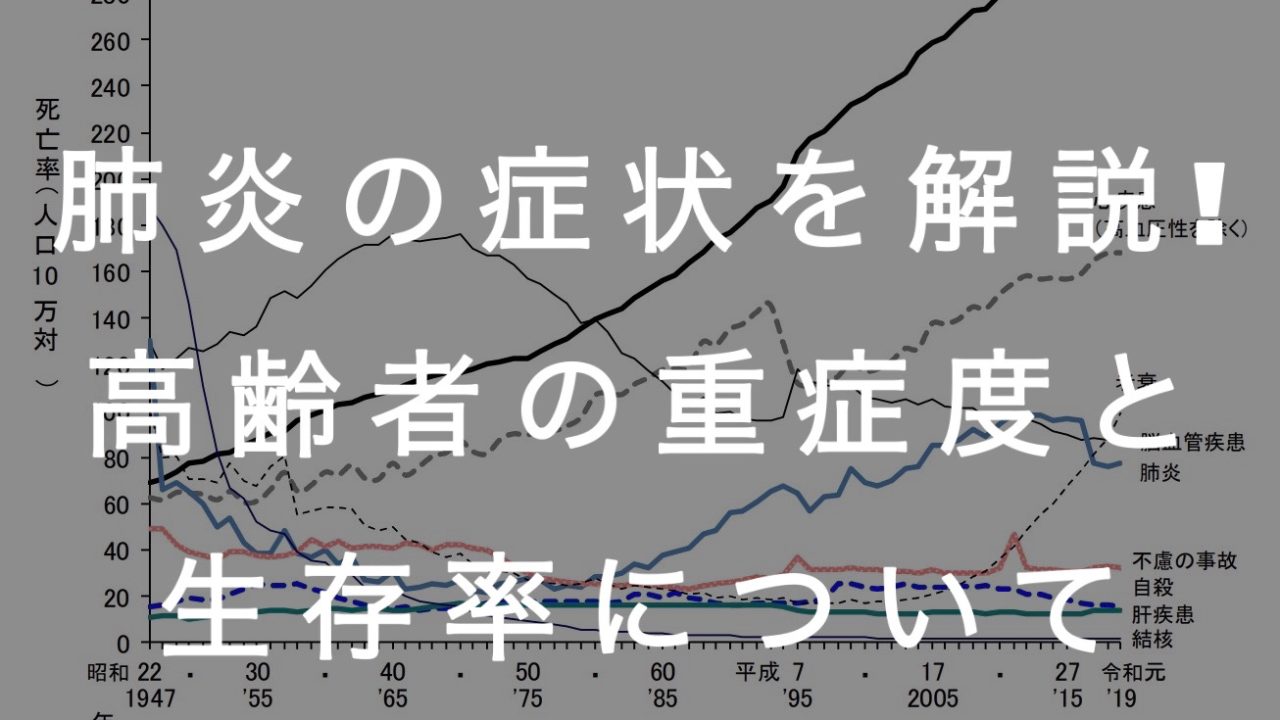

肺炎の死因順位は?

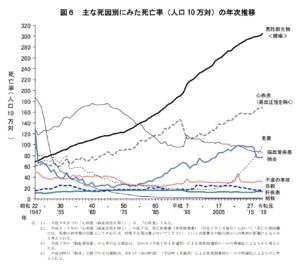

肺炎はわが国の令和元(2019)年の死因順位で第5位です。平成29(2017)年に誤嚥性肺炎が独立して集計されるようになったため、肺炎は見かけ上減少していますが、まだまだ現場ではよくみかける疾患です。

主な死因別にみた死亡率(人口 10 万対)の年次推移

特に65歳以上の高齢者では、肺炎の発症率や死亡率が急激に高くなります。

肺炎は細菌感染による細菌性肺炎と細菌以外の原因微生物の感染による非定型肺炎とに大別されます。疾患の原因となる細菌・ウイルスによって治療薬が変わります。よって原因の同定をしっかり行うことが大切です。

高齢者の肺炎が重症化しやすい背景 風邪やインフルエンザの後に肺炎になることはよく 認められます。

風邪を起こすウイルスやインフルエンザウイルス自体による肺炎もありますが、多くは続発 する細菌性肺炎です。

普段気道の上皮細胞が異物を排除する働きをしているのですが、風邪やインフルエンザにかかるとその細胞が剥がれ落ちてしまいます。つまり、異物を排除する働きが一時的に損なわれてしまい、肺胞内で肺炎を起こす菌が増殖しやすくなるので、肺炎を続発しやすいのです。

重症度の判定の仕方は?

①男性≧70歳、女性≧75歳

②BUN(尿素窒素)≧21または脱水(+)

③酸素飽和度≦90%

④意識障害(肺炎に由来する)

⑤sBP(収縮期血圧[しゅうしゅくきけつあつ])≦90mmHG軽症: 上記5つのいずれも満たさない。 →外来治療

中等症: 上記1つまたは2つを有する。 →外来または入院

重症: 上記3つを有する。 →入院

超重症: 上記4つまたは5つ。またはショック →ICU入院

こちらのURLで重症度のチェックができます。▼

【肺炎の重症度分類と入院、外来治療の目安】

- はじめに、チアノーゼや意識レベルの低下を認める症例およびショック状態(収縮期血圧90mmHg以下あるいは拡張期血圧60mmHg以下)にある症例は重症と判定する。

- 次に、胸部レントゲン写真および身体所見による分類を行う。胸部レントゲン写真上の陰影の拡がり、体温、脈拍、呼吸数、脱水の有無より、軽症、中等症、重症にぶんるいする。

- さらに、検査成績により重症度を分類する。

※下記に該当する場合は重症度を一段階重く判定する。

1.65才以上の症例で外来通院が困難な症例

2.感染症の経過および治療効果に重大な影響を及ぼすと考えられる基礎疾患・合併症を有する症例

・免疫低下状態:白血病、進行癌などの悪性腫瘍、AIDS、脾摘出後、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変

・誤嚥を来しやすい状態:脳血管障害、慢性アルコール摂取、食道・胃手術の既往、手術の既往

・慢性呼吸器疾患:肺気腫症、間質性肺炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎、気管支拡張症、肺結核、じん肺、うっ血性心不全

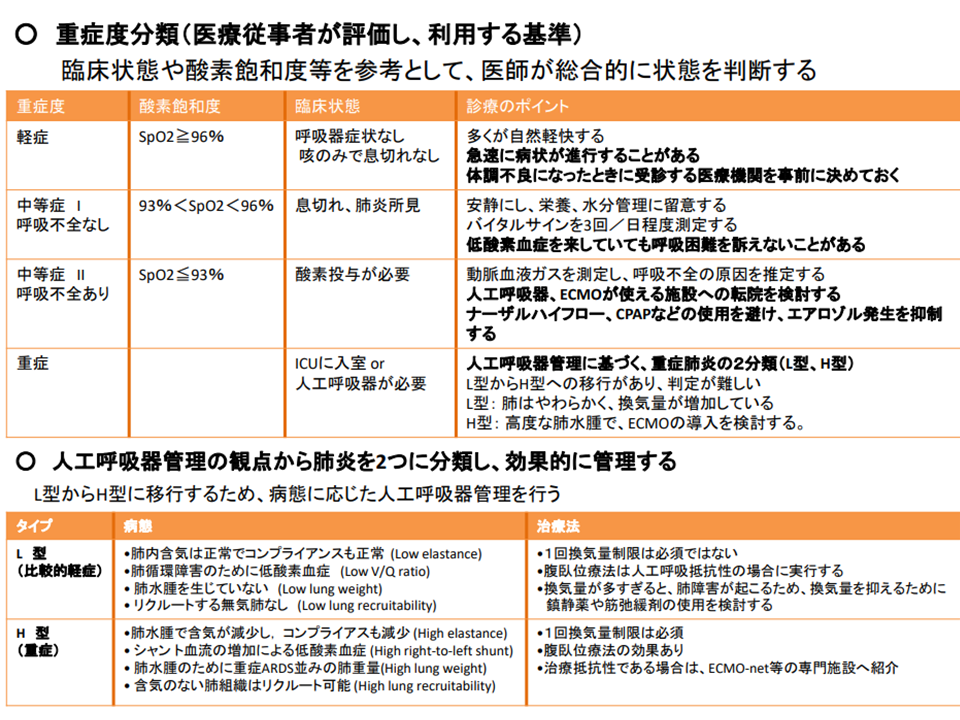

現在猛威を奮っている肺炎、新型コロナウィルスの感染症においての重症度と対応はこちら▼

新型コロナウイルス感染症の重症度分類と対応のポイント(新型コロナ診療の手引き(2)3 200518)

【軽症】

▼酸素飽和度(SpO2)96%以上、呼吸器症状なし・咳のみで息切れのない状態

→多くは自然軽快するが、急激に病状が進行することもあり、リスク因子(高齢や基礎疾患ありなど)のある患者では「入院」とする

【中等症I】(呼吸不全なし)

▼酸素飽和度(SpO2)93%超96%未満、息切れがあり、肺炎所見が見られる状態

→入院の上で慎重な観察を行い、発熱や呼吸器症状への対症療法を実施する

→「低酸素血症でも呼吸困難を訴えない」ケースのあることに留意する

→一般検査・尿検査、生化学検査、血清検査、凝固関連、血液培養などを必要に応じて行う(上述した重症化マーカーにも留意)

→細菌感染併発が疑われる場合には、喀痰検査ののち抗菌薬投与を開始する

→抗ウイルス薬の投与を考慮する

【中等症II】(呼吸不全あり)

▼酸素飽和度(SpO2)93%以下である

→酸素マスクや経鼻カニューレによる酸素投与を行う

→呼吸不全の原因を推定し、ネーザルハイフロー(鼻から高流量・高精度の酸素を投与する呼吸療法)やCPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法)などは避け、エアロゾルの発生を抑制する

→「高度医療を行える施設への転院」を検討することも必要である

→急速に増悪(肺浸潤影の急速進行など)する場合には、ステロイドやトシリズマブ(販売名「アクテムラ」、関節リウマチ等への効能効果が認められており、新型コロナウイルス感染症では「適応外使用」となる)の投与を検討する

→酸素マスク使用等でもSpO2が93%を維持できなくなった場合、挿管を考慮する(通常よりも早めの挿管、人工呼吸管理が望まれる)

→細菌性肺炎、ARDS(急性呼吸窮迫症候群)、敗血症、心筋障害、不整脈、急性腎障害、血栓塞栓症、胃炎・胃十二指腸潰瘍の併発に留意する

【重症】

▼ICUへの入室や人工呼吸器が必要な状態

▼比較的軽症のL型(肺水腫が生じていないなど)と重度のH型(肺水腫があるなど)に分類される

→比較的軽症のL型では、1回換気量制限は必須でなく、換気量を抑える(多すぎる場合には肺障害が生じる)ために鎮静剤や筋弛緩剤の使用を検討する

→重度のH型では、一般に治療抵抗性であり「ECMO(体外式膜型人工肺)による管理」を行う

→L型からH型への移行の判定は難しく、適切な対応には「集中治療の専門知識と監視体制」が必要不可欠となる

生存率はどれくらい?低下する原因は?

肺炎の重症患者や重篤な患者さんは、

- 人工呼吸器の装着

- 集中治療室等での管理

- ECMO(体外式膜型人工肺、extracorporeal membrane oxygenation)の使用

などが必要となってきます。

関係学会では、「ECMO(体外式膜型人工肺)による治療状況」や「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の臨床的特徴」などについてデータを整理し公表しています。

まずECMOの治療状況を見ると、3月30日までに40名の患者に実施されており、「ECMOから離脱し、回復した方」が19名(ECMO治療者の47.5%)、「治療継続中の方」が15名(同37.5%)、残念ながら「お亡くなりになった方」が6名(同15%)となっています。今後も継続調査・分析が待たれます(日本集中治療医学会のサイトはこちら)。

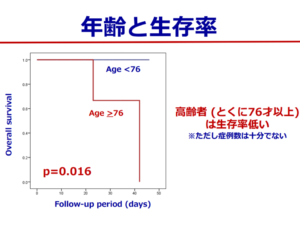

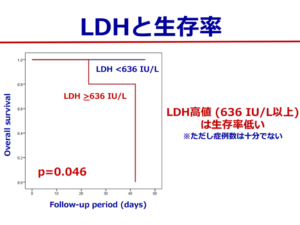

「高齢者」「LDH値の高い患者」で生存率が低い可能性がある

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の臨床的特徴」では、ECMO治療を行った重症者32名について分析を行っています(日本集中治療医学会のサイトはこちら)。

▼重症者の年齢は58-73歳で、平均69歳と「高齢者が多い」▼重症者の性別をみると81%が男性である

「高齢・男性」において重症化リスクが高いことが伺われます。

▼胸膜直下の「スリガラス影」が特徴的である(86%の患者に見られる)▼「浸潤影」は患者の32%にとどまる―ことが分かりました。「スリガラス影」の有無に特に留意する必要がありそうです。

▽年齢と生存率には相関(負の相関)の可能性があり、⾼齢者(とくに76歳以上)で⽣存率が低い

▽初診時LDH(血清乳酸脱水素酵素)と生存率には相関(負の相関)の可能性があり、LDH高値(636IU/L以上)で生存率が低い

重症患者の年齢と生存率には負の相関の可能性あり

重症患者の年齢と生存率には負の相関の可能性あり

初診時LDH値と生存率には負の相関の可能性

初診時LDH値と生存率には負の相関の可能性

- 高齢者、LDH値の高い患者―で生存率が低い可能性が判明している

- 「感染予防」および「早期の治療」(重症化のスピードが非常に速い)が非常に重要になってきます。

関係学会では上記のように逐一アウトカム予測指標(医療の成果に関する指標のこと)を探っています。もっとも限られたデータの中での探索であり、今後、症例が集積される中で状況が変わってくる可能性があります。

最新の情報が分かり次第、こちらのサイト情報も更新していきますね!

まとめ

- 肺炎の主な症状:発熱、咳、色の付いた痰、息苦しさ、食欲低下、胸の痛み

- 肺炎の症状をかぜと区別すること、肺炎球菌に要注意!

- 肺炎はわが国の令和元(2019)年の死因順位で第5位。

- 特に65歳以上の高齢者では、肺炎の発症率や死亡率が急激に高くなる

今回は、肺炎の症状を解説!高齢者の重症度と生存率についてまとめました。

血液データや、症状など注意する点が多かったですね。

もし、上記のような症状が現れたら放置をせずに専門機関に相談しましょう!