今回は、ブローカ失語とウェルニッケ失語の違いと覚え方をわかりやすく解説していきます。

脳卒中後の後遺症としてみられる失語症は、損傷を受けた脳の部位や症状によって、主に以下の3つのタイプに分けられます。

- 運動性失語(ブローカ失語)

- 感覚性失語(ウェルニッケ失語)

- 全失語(運動性失語+感覚性失語)

話す部分が傷害されるか、理解する部分が傷害されるかで症状が大きく変わります。

言語を司る脳の部位と症状を順番に整理していきましょう。

では、始めていきますね。

ブローカ失語とウェルニッケ失語の違い

それぞれの特徴と違い

《ブローカ失語》

運動性失語とも呼ばれますが、非流暢(ひりゅうちょう)ですらすらと滑らかに話せないのが特徴です。聴いて理解することは比較的出来ますが、喋ろうとするとなかなかことばが出てきません。特にことばのはじめの音が出しにくく苦労します。

例)

- 音の一部を誤る音韻性錯語(「時計(とけい)」→「トテイ」など)が多い。

・運動性失語(ブローカ失語):日常会話や言葉は理解できるものの、思い浮かんだ言葉が中々出てこない、言い間違う、単語や短文でしか言葉が出てこない

《ウェルニッケ失語》

すらすらと流暢に喋れますが、内容が薄く取り留めのない発話となります。相手の話すことばがよく理解できません。ことばをもよく理解せずに喋るので、きちんとした会話が成立しにくいのも特徴です。単語の言い間違いも多くなります。

例)

- 「御飯が食べたい」→「あの、机がね、机が食べ?食べね」など沢山話しているようだが、言い間違えも多く、内容が乏しい発話になる

- 「すべらきのこさい」など、日本語には無いようなことばを言ったりする

・感覚性失語(ウェルニッケ失語):発話はなめらかだが言葉の理解が難しく、単語を言い間違えたり意味の通らない言葉を話す

違うところはどこ?

話し方をみると…

- ブローカ失語:スラスラ話すことが苦手。

- ウェルニッケ失語:スラスラ話せるが、内容が通じないことが多い。

理解面をみると…

- ブローカ失語:理解は良好。言葉は思い浮かんでいる。

- ウェルニッケ失語:理解するのに時間がかかる。全く違うことを考えている。

対応方法は似ている

【コミュニケーションの基本の考え方】

失語症の方とのコミュニケーションでは、『失語症の正しい知識』+『会話方法の工夫』が必要です。

相手の状態を知り、会話方法を工夫するとより良いコミュニケーションが可能になります。

工夫点を紹介していきますね。

- 時間をかけて分かりやすい話題で会話をする

できるだけ、ゆっくり目を見ながら理解しているか復唱を交えながら、話をすることで会話は成立しやすくなります。

また、話題はわかりやすいもの(日常よく話すこと)を中心に急に話題を変えたりしないようにしましょう。

- 選択肢を提示したり、ジェスチャーを使う

言葉に詰まっているとき、中々言葉が出てこない時は聞き手側がいくつか選択肢を提示して選んでもらうとストレスが少なくなります。(「体操に行きたい?それとも散歩に行きたい?」など)

ジェスチャーを混ぜることで言葉を思い出すことがあります。ジェスチャーが難しい場合は始めは、真似してもらうようにして徐々にできるようになるとコニュニケーションを取りやすくなります。

←腰が痛いジェスチャー

←腰が痛いジェスチャー

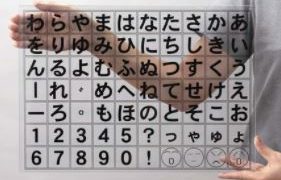

- 実物/写真/イラストを組み合わせる

「ご飯」や「おやつ」などの単語は覚えているものの「おやつ食べる?」と話しかけてもイマイチ反応が悪いときには「『おやつ食べる?』と話しかけながらおやつを見せる」など、実際にイメージが沸くものを見ると理解を促しやすくなります。

写真やイラストでも同様の効果が期待できます。

ブローカ失語とウェルニッケ失語の覚え方をわかりやすく解説!

失語症には主に3つのタイプがある!

さらに失語症は、損傷を受けた脳の部位や症状によって、主に以下の3つのタイプに分けられます。

- 運動性失語(ブローカ失語)

- 感覚性失語(ウェルニッケ失語)

- 全失語(運動性失語+感覚性失語)

※③全失語は、①ブローカ失語と②ウェルニッケ失語両方が混ざったものと覚えてください。

1.脳の機能と図で覚える!

大脳半球は、大きく四つに分けられる

- 前頭葉

- 頭頂葉

- 側頭葉

- 後頭葉

一次野(一次的な働きを受けもつ場所)も大きく四つに分けられます。

一次野(一次的な働きを受けもつ場所)も大きく四つに分けられます。

- 運動にかかわる運動野、

- 皮膚や筋肉、関節などの感覚にかかわる体性感覚野、

- 聴覚野や嗅覚野、

- 味覚野、視覚野

この中で、言語に関わる脳の箇所は❶と❸の2つです。

❶の前頭葉にある運動にかかわる運動野

ブローカー失語の方が、理解が良いのに話がぎこちなくなってしまうのは運動が傷害されているからなんです。

つまり、

ブローカー失語=運動が傷害されている。そして損傷を受けている脳の場所は前頭葉の運動野と覚えると良いと思います。

❸の側頭葉にある聴覚野(や嗅覚野)

ウェルニッケ失語の方が、スラスラ喋れるのに内容の乏しい発話になってしまうのは聴覚野(聴いて理解する場所)が傷害されているからなんです。

つまり、

ウェルニッケ失語=聴いて理解する場所が傷害されている。そして損傷を受けている脳の場所は側頭葉の聴覚野と覚えると良いと思います。

分かりやすく図で示すと。。。

参照

参照脳の機能はとても細かく分けられています。まずは、失語症に関わる場所を覚えていきましょう。

2.言語の症状で覚える!

失語症の言語症状を見るポイントは3つ

- 会話の流暢性(スラスラ話せるか)はどうか?

- 復唱はできるか?

- 言葉はどれくらい理解できるか?

ブローカー失語の場合

①会話の流暢性はどうか? → 会話ができない(非流暢)❌

②復唱はできるか? → 復唱はできる⭕️

③言葉の理解はどうか? → 言葉の理解ができる⭕️

ウェルニッケ失語の場合

①会話の流暢性はどうか? → ほとんど問題なく話せる(流暢)⭕️

②復唱はできるか? → 復唱はできない❌

③言葉の理解はどうか? → 言葉の理解ができない❌

比べてみると、ポイントの症状が正反対ですね。

実は、失語症は他にも種類があるんです。こちらです。8種類にも分けられます。

他の失語症については、また違う記事で解説いていきますね。

まとめ

今回は、ブローカ失語とウェルニッケ失語の違いと覚え方をわかりやすく解説してきました。

覚え方のポイントは、2つ!

- 脳の機能と図で覚える!

-

言語の症状で覚える!

話す部分が傷害されるか、理解する部分が傷害されるかで症状が大きく変わります。

言語を司る脳の部位と症状を順番に整理して覚えていただくと良いと思います。

【失語症】コミュニケーションノートとコミュニケーションボードの違いとは?無料でできる作り方を解説!