今回は、痩せすぎの気になる症状と原因を解説していきます。また、痩せすぎの気になる症状と原因において女性と男性の違いを徹底比較していきますね。

無理なダイエットをして不健康に痩せてしまったり、病気を患ったり高齢になると中々太れない、痩せてしまって体力が落ちてしまうなどの話をよく耳にします。

みなさん健康的で適正な体重が理想ですよね。不健康に痩せすぎてしまう前に、対策ができるようにしていきましょう。今回の記事をぜひ参考にしてみてください。

では、始めていきます。

痩せすぎの気になる症状と原因は?

痩せすぎとは?

国際的な標準指標であるBMI(Body Mass Index:体格指数)を用いて痩せすぎか太り過ぎかを判断することができます。

BMIの求め方

BMI=体重(kg)÷身長(m)の2乗

| BMI(数値の範囲) | 肥満度の判定 |

|---|---|

| 18.5未満 | 低体重 |

| 18.5以上25未満 | 普通体重 |

| 25以上30未満 | 肥満(1度) |

| 30以上35未満 | 肥満(2度) |

| 35以上40未満 | 肥満(3度) |

| 40以上 | 肥満(4度) |

※BMIが18.5未満の低体重、痩せ(るい痩)は体調不良や病気のリスクが高まります。

特に高齢の方がBMIが18.5未満の低体重になると…

- 免疫力の低下

- 傷が治りにくい

- 筋力低下による転倒から寝たきりになる

これらの状態を引き起こしやすくなります。

標準体重の計算式

標準体重(kg)=身長(m)の2乗×22

厚生労働省が発表している令和元年度の国民健康・栄養調査の結果では…

- 65歳以上の高齢者の低栄養傾向の者(BMI≦20kg/m²)は男性12.4%、女性20.2%

- 年齢階級別でみると85歳以上男性17.2%、女性27.9%と、男女ともに低栄養傾向の者の割合が高くなっている

低栄養傾向の方を減らしていくために、食事摂取基準2020では18歳以上では目標とするBMIの範囲を年齢ごとに定めています。

| 年齢(歳) | 目標とするBMI |

|---|---|

| 18~49 | 18.5~24.9 |

| 50~69 | 20.0~24.9 |

| 70以上 | 21.5~24.9 |

体重減少が続くと痩せすぎになる

体重減少は、消費するエネルギーと摂取するエネルギーのバランスが崩れることで、エネルギー不足になって起こります。

6~12カ月で体重が4.5kg、もしくは5%以上減少した場合を指します。

体重が減ってしまうということは、カロリーの摂取と消費・排出のバランスが崩れているということです。

摂取エネルギーが減る原因

- 食欲不振

- 嚥下障害

- 胃腸の病気

- 歯の問題

- 消化管での消化・吸収がうまくいかない下痢状態

- 糖の消化・吸収はできるものの、尿から糖が出てしまう

消費エネルギーが増える原因

- 運動量の増加

- 病気の影響(身体のエネルギー消費量が異常に高まったり、代謝が急激に低下する。また、エネルギーをたくさん使う悪性腫瘍(がん)の方

このように、体重減少を引き起こす要因は数多くあります。意図せずに体重減少がみられた場合は、いずれにしても健康に良くない状態が考えられますので、医療機関(内科)の受診をお勧めします。

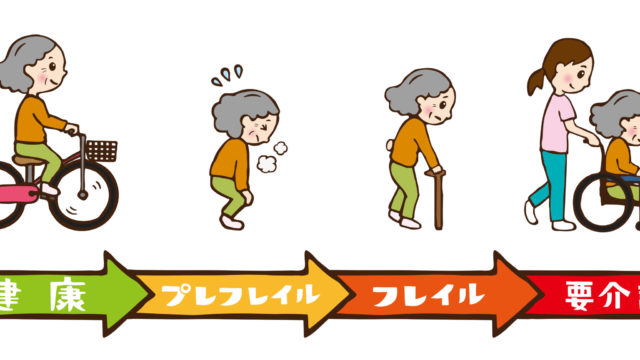

体重減少による高齢者の「フレイル」状態

低栄養や筋力低下などにより健康を崩しやすく、介護が必要になる前段階の状態を「フレイル」といいます。フレイルの状態が続くと、フレイルでない場合と比較して以下のような「健康障害の危険度」が増加することが分かっています。

- 転倒の発生:1.3倍

- 移動能力の悪化:1.5倍

- 日常生活での自立度の悪化:2.0倍

また、「低栄養に陥ることでリスクが高まる疾患」には

- がん

- 慢性心不全

- 慢性腎臓病

- 慢性呼吸器疾患

などがあります。

低体重(体脂肪の低い)人の症状

- 疲れやすい、しっかり寝ても体力が回復しない(慢性疲労)

- 低体温になったり、末端の冷えが酷くなったりする

- 脂溶性ビタミンがうまく吸収されず、肌荒れや抜け毛が悪化したり、免疫力が低下したりする

痩せすぎの気になる症状と原因の女性と男性の違いを徹底比較!

女性と男性の違いを徹底比較!

男性の痩せ型は長期欠勤の危険性が標準の人より1・5倍高い

国立国際医療研究センター(東京)などの研究チームがまとめた報告によると、

- 対象:2011年度に健康診断を受けた企業で働く20~59歳の男女約7万8000人

- 期間:12~17年の5年間

- 条件:病気やけがによる30日以上の病欠があった者

【結果】

- やせすぎの人(同18・5未満)は、標準の人より病欠の割合が1・5倍高い

- 筋肉や骨の病気も1・5倍高かった。

- 精神疾患に罹る割合は標準の人より1・7倍高かった。

- 女性は、やせすぎの人と標準の人で差はなかった。

女性の痩せ体型は女性特有の病気に罹りやすい

BMI19以下

- 痩せ女性増加は 将来の不妊症/低出生体重児のリスクが上昇

- 子宮内膜症リスクや骨密度減少リスクが上昇

体脂肪率21%未満

- 月経不順、無月経、無排卵リスク上昇

がん死亡のリスクも痩せている人の方が高い!とくに男性のやせは要注意!

痩せている方が死亡率が高い!国立がん研究センターが行っている大規模コホート調査の統合解析でこんな報告がありました。

太っている人より痩せている人の方が死亡リスクが圧倒的に高いというのです。

- 男性の場合、BMIが19〜21未満で死亡リスクは1.23倍。

- やせ体型なおかつ喫煙者は、がんリスクがさらにアップする。

また、世界中の臨床医学雑誌の中で最も高いインパクトを及ぼすといわれる『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』に発表されたデータでは、

対象:糖尿病患者1万人。タバコを吸ったことのある人と吸ったことのない人を比較

タバコを吸ったことのある人で痩せているほど、がんのリスクが高いという結果が出た。

糖尿病があるとただでさえ免疫力が低下するのでがんになりやすく、がんのリスクファクターのタバコ、やせが加わることでさらにリスクは高くなるようです。

痩せ型は免疫力が低い? その理由は栄養不足かも

痩せている人は免疫力が低下しやすいので、感染症や呼吸器疾患にかかりやすい可能性があります。またコレステロール値が低いと血管壁が弱くなって出血性の脳卒中のリスクが高くなるという報告があります。

その理由のひとつとして考えられるのは日常的な栄養不足です。栄養が不足した場合に出てくる症状は以下のようなものがあります。

- 骨粗しょう症

- 低血圧

- 貧血

- 風邪

- 冷え

- 肌が乾燥する

- 髪の毛のパサつきや細毛、抜け毛が目立つ

- 免疫機能の低下

また、栄養状態が悪くなると悪循環に陥りやすくなります。

- 活動するのが億劫になる

- お腹が空かないため食事量が減る

- 筋肉量が減る

- 足腰が弱る

日々の生活への影響も大きいので、ぜひ、食事内容を見直してみましょう。

男女でかかりやすい病気にも違いがある

病気によっては男女でかかりやすさの違うものがあります。女性は、寿命が長いと言われますがすべての病気で女性の方がかかりにくいわけではありません。

男性がかかりやすい病気の代表的なもの

- 痛風

- 「がん」「心疾患(心筋梗塞や狭心症)」「肺炎」

- アルコール性肝炎、

- 尿路結石症…など

日本人の死因トップ3はいずれも男性の方が患者数が多い。

女性がかかりやすい病気の代表的なもの

- 骨粗しょう症

- アルツハイマー病

- 関節症

- 高脂血症

- カンジダ症、膀胱炎、甲状腺炎

男性と比較すると、女性は高齢になってから病気にかかることが多いため健康寿命(日常生活に支障がなく自立して過ごせる期間のこと。平均74.79歳(2016年データより))が長くなる傾向があります。

男性より女性の方が健康寿命が長い病気にかかりやすいことが女性の平均寿命が長い一因と考えられています。

痩せる病気にはどんなものがあるか?

1.がん

「痩せる病気」と聞いたとき、がんをイメージする人は多いと思います。がん細胞は、正常な細胞よりも多くのエネルギーを消費するため、痩せる傾向があります。

- 抗がん剤や放射線治療の副作用で、吐き気や味覚障害が起こる

- がんに対する痛み・不安により、食欲が低下する

- がんによって食事が喉につかえる

2.甲状腺機能亢進症(バセドウ病)

甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気で、男性より女性に多くみられます。食欲はあるのに、体重が減るのが特徴の病気です。

※甲状腺ホルモンには、代謝を活発にする作用があるため、エネルギー消費量が増えることで痩せます。

3.胃・十二指腸潰瘍

主な原因はピロリ菌といわれており、胃や十二指腸に潰瘍ができる病気です。潰瘍による痛みで食欲が低下し、痩せることがあります。胃潰瘍の場合は食事中~食後にみぞおち周辺が痛み、十二指腸潰瘍の場合は早朝や空腹時にみぞおち周辺が痛むのが特徴です。

4.うつ病

日々の過度なストレスや自分自身の性格などさまざまな要因が重なり、脳の神経伝達物質がスムーズに機能しなくなることで発症すると考えられています。不安の増強や気力の低下から食欲が減退し、痩せる人もいます。

5.糖尿病

膵臓から分泌されるインスリンの量や作用が低下することで、血糖値が慢性的に高くなる生活習慣病です。食事から摂取した糖質をエネルギーとして利用できなくなるため、脂肪や筋肉中のたんぱく質が分解されてエネルギー源として利用されるようになることで体重減少が起こります。

最近では、血糖値が上がりやすい砂糖や精製された穀物を食べることで、食後急に血糖値が上がり、インスリンが大量に分泌されることで、その後は低血糖になるという「食後高血糖」と「反応性低血糖」が問題になっています。

血糖値が急に上がったり下がったりすると、体にとって大きな負担になります。次のような症状が現れやすくなります。

- 動脈硬化のリスクを高める

- 集中力が低下して無気力になる

- イライラして落ち着きがなくなる

- めまい

- 冷や汗

- パニック障害のような症状などを引き起こすこともある

女性が男性より長生きする理由

女性が男性より長生きする理由について、さまざまな研究によってわかってきたポイントと、男性にも応用できる方法をご紹介します。

脂肪細胞から分泌される「アディポネクチン」というホルモン

女性ホルモンの「エストロゲン」には血圧を下げたり、悪玉コレステロールの血中濃度を下げたりする働きがあります。また、男女ともに脂肪細胞から分泌される「アディポネクチン」というホルモンには、動脈硬化を抑える作用があり、長寿の女性ではこの数値が高いことがわかっています。

体脂肪が増えすぎても減り過ぎても「アディポネクチン」の分泌が低下するため、太り過ぎ、痩せ過ぎを解消することで、男性でも「アディポネクチン」を増やすことができます。

以下の食品を普段の食生活に取り入れたり、肥満解消に取り組むことでアディポネクチンを増やし、健康な体を維持しましょう。

- 大豆製品

- 緑黄色野菜などの食物繊維

- 海藻類に多く含まれるマグネシウム

- 青魚

- コーヒーなど

基礎代謝が低くなる生活を送る

基礎代謝=生きていくために必要な最低限のエネルギーのこと。

女性の方が男性より基礎代謝が低く、女性の方が男性より少ないエネルギーで生きていけるため長寿につながっているのではと言われています。また、基礎代謝量が少ないと老化を促す活性酸素ができにくくなることも寿命が伸びている要因と言えます。

男性は活性酸素の発生を促進する行動を避けるようにする

- 激しい運動

- 喫煙

- 紫外線に当たらない(日焼け止めを塗る)

良い健康状態を意識する

日常的に女性の方が男性と比べて自分の健康状態を気にした行動をとっています。

- 食事の栄養バランスに注意する

- アルコールの摂取を少なくする

- 医療機関を受診する頻度が高い

他にも、鏡を見る回数が多かったり、月経のリズムもあることから自分の健康状態を気にする習慣が身についていると言えそうです。

男性も普段から健康状態に注意して、異常を感じたら早めに受診すると良いですね。

参考:厚生労働省「患者調査」(平成26年)

おすすめの体重を増やす方法

- 食事内容を見直す

- 食事回数を増やす

- 筋力トレーニングを行う

- 高タンパクな食材を取り入れる

- 腸内環境改善のための食材を取り入れる

3つの栄養素がカロリーのもととなる

「エネルギー産生栄養素」

- 炭水化物

- たんぱく質

- 脂質

3種類の栄養素です。

エネルギー産生栄養素からは、それぞれ以下のとおりのエネルギーを得ることができます。

【エネルギー産生栄養素の1g当たりのカロリー】

| 栄養素 | カロリー |

|---|---|

| 炭水化物 | 4kcal |

| たんぱく質 | 4kcal |

| 脂質 | 9kcal |

参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

食事回数を増やす

「少ない食事に慣れてしまって、一度にたくさん食べられない」という方は多いかもしれません。そんな時には、朝昼晩の食事のあいだに1食ずつ挟んで5〜6食にするといいでしょう。しかし、内臓を休める時間も作ることがベストです。食事と食事の間は4時間開けたり、消化に良い高栄養の補助食品を使用することもおすすめです。

筋力トレーニングを行う

多くの場合、痩せ型の方は筋肉量が減っていますので、週に2〜3回程度の筋力トレーニングを行うことをおすすめします。中でも簡単に始めやすい自重トレーニングがおすすめです。

最近はYoutubeなどに、効果的かつ短時間でできるトレーニング動画がたくさんあります。自分にとって最適な強度のトレーニング動画を見つけて、筋力トレーニングに励んでみてください。

腸内環境改善のための食材を取り入れる

痩せすぎの方の中には腸の消化吸収能力が低くなっている方がいます。

痩せすぎを改善するには、腸内の善玉菌を増やすこと、また悪玉菌を増やさないことが、非常に重要です。

水溶性食物繊維を多く含む食べものを積極的に摂取しましょう。

水溶性食物繊維を多く含む食材

- 大麦(押麦・乾)[水溶性食物繊維量 4.3g]

- オートミール[水溶性食物繊維量 3.2g]

- 納豆[水溶性食物繊維量2.3g]

- 西洋カボチャ(生)[水溶性食物繊維量0.9g]

- キウイフルーツ(緑)[水溶性食物繊維量0.6g]

- 生ピーマン[水溶性食物繊維量0.6g]

- キウイフルーツ(黄)[水溶性食物繊維量0.5g]

- 大根(皮なし・生)[水溶性食物繊維量0.5g]

- 生しいたけ[水溶性食物繊維量0.4g]

- トマト(赤色、生)[水溶性食物繊維量0.3g]

- バナナ[水溶性食物繊維量0.1g]

※参考:日本食品標準成分表2020年版(八訂)、可食部100g当たり

タンパク質の不足を補うことが大切

しかし、腎臓の悪い方は高タンパク食は控えた方がいいと言われていますので、主治医との相談が必要です。

以下の記事では、コンビニで手軽に買える高タンパク質の商品を紹介しています。

ぜひ食事の中に取り入れてみましょう!

【タンパク質】多く含む食べ物一覧!コンビニで買えるおすすめランキング10選!

まとめ

痩せすぎの気になる症状と原因は?女性と男性の違いを徹底比較!

今回は、痩せすぎの気になる症状と原因を解説し女性と男性の違いを徹底比較しました。

痩せすぎると様々なリスクがありました。みなさん健康的で適正な体重が理想ですよね。不健康に痩せすぎてしまう前に、対策ができるようにしていきましょう。今回の記事をぜひ参考にしてみてください。

栄養補助食品の高齢者へおいしいおすすめ5選!甘くない品も紹介!