今回は、頭頂葉の機能局在をわかりやすく解説します。そして看護現場で役立つ知識を伝授していきますね!

脳の機能局在は、看護現場では主に脳卒中の患者さんで高次脳機能障害が出ている方への観察や対応で必要な知識だと思います。

脳画像から「この部分が損傷を受けているからこの症状が出ているんだな」と読み解いたり、患者さんの症状をみて「この症状は、頭頂葉が損傷した場合に起こるな」と考察したりします。

いち早く対応の方法を統一したり、リハビリ導入を検討したりすることで患者さんの症状の改善につながります。

では、始めていきますね。

頭頂葉の機能局在をわかりやすく解説!

機能局在とは何か?

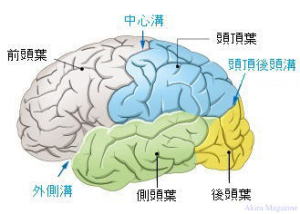

- 前頭葉

- 頭頂葉

- 側頭葉

- 後頭葉

頭頂葉にはどんな役割がある?

頭頂葉の役割

- 体性感覚野(たいせいかんかくや):触圧覚や温痛覚・知覚、深部感覚(目をつぶって手などがどこにあるかを把握する感覚)

- 頭頂連合野:空間認識の中枢、感覚・行動・計算・書字

頭頂葉ではこんなことが行われている

- 身体の位置や姿勢を判別する

- 話す・聞いて理解する

- 行為の遂行(服のボタンを閉める、お茶を入れるなどの一連の動き)

- 計算

- 左右の区別

- 地理的認識(道に迷わないで目的地まで辿り着く)

- 感覚情報の統合(目や手、足などから入力された情報をまとめてそのものを判断する)

具体例)

-

- 自分の見ている物との距離や状態を足の裏からの感覚(体性感覚)などの情報をもとに自分自身が空間に対しどの場所に位置しているか・身体の傾きなどがあるかなどを把握することができる。

- ポケットに入れた小銭を手で触って、指先の感覚情報を処理して見なくても100円玉などがわかる。

- 歩く時に自分の足の位置や床に着いているかどうかが分かる、どういう方向に・どの程度の力で・どれくらいの角度動かせばいいのかが分かる。そのおかげで安全に歩くことが出来る。

看護現場で役立つ知識を伝授!

看護の現場で重要なことは、

- 患者さんの困難さにいち早く気づき、患者さんが過ごしやすいように対応すること

- 接し方や対応方法を統一すること

- 適切なケアをする

患者さんが出しているサインを見逃さないようにすることが重要です。

頭頂葉の損傷で起こること

頭頂葉の機能は複雑で感覚だけではなく、高次脳機能を司る脳でもあります。傷害されると失認や失行というめずらしい症状が出ます。以下で説明していきますね。

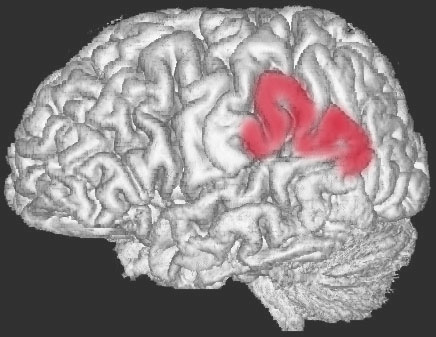

片側の頭頂葉前部が損傷を受けると、、

【感覚障害】

反対側の体にしびれと感覚障害が起こります。感覚の位置と種類(痛み、熱さ、振動など)を識別するのが困難になります。物を手で触っても肌触りや形状を認識するのが困難になることもあります。

【対応方法】

感覚障害は脳卒中の重要なサインの一つです!もし半身の違和感や感覚を感じにくいと思った場合は,主治医への相談、在宅であれば医療機関を受診することをお勧めしましょう。

また、リハビリを受け末梢の感覚刺激や、運動を用いて感覚刺激を脳に上げていくことで新たな経路を構築していくことが症状の改善につながります。

非優位側(通常は右側)の頭頂葉が損傷を受けると、、

【半側空間失認】

右頭頂葉の損傷で出ることがあるのですが、左頭頂葉では症状が出ないことが多いです。右頭頂葉の場合は、左側半分に見えているものを無視するという症状です。見えていないわけではないのがポイントです。

- 実際に左側に人が立っているのに知らん顔する

- テーブルの左半分にある料理を食べない

- 左側に置かれたものを利用できない

という行動を起こしてしまいます。

【着衣失行と半側身体失認】

自分の体の半分を無視する症状を半側身体失認と言います。この2つは関連して出現しやすい症状です。

- 衣服を着ることがうまくできない

- 自分の左身体半分をないもののように扱う、見落とす

【構成失行】

順序立てて物事を組み立てたり、パズルなどができなくなります。

- 簡単な図柄(丸、四角、花など)の模写ができない。

- 立体的な図柄を描くことができない。

- 積み木がつめない

空間内の物の位置関係を把握できなくなることが原因の一つです。左頭頂葉の損傷で多く認める症状です。

【観念失行と観念運動失行】

複雑な一連の動作やその模倣ができなくなります。

- 料理をする手順が解らない

- 道具を使った工程作業ができない

- くしで髪をとかすことができない

- 服を着るなどの簡単な動作ができない(着衣失行と重なる部分です)

観念失行の方がやや後方の頭頂葉の損傷で出現するといわれています。

【対応方法】

- 着替えの援助:洋服に目印をつけて目立たせる、ボタンが少ない洋服に変更する、ボタンではなくマジックテープにするなど

- 整容、歯磨き等の援助:道具をできるだけ少なくする、介助者が手を添えて介助する、鏡を見ながら行うなど

- 食事の援助:できるだけ気づきやすい方向に食器を置く、赤い色は気づきやすいため赤の印をつけるなど

専門的なリハビリは、作業療法士や言語聴覚士が行います。基本的には、日常使用する道具を使っての反復練習を行い、生活しやすいように生活環境を整理整頓したりします。また、ご家族への症状の説明などを行うことも重要です。

左角回(ひだりかくかい)と縁上回(えんじょうかい)が損傷を受けると、、

(縁上回が前半分、角回が後ろ半分)

【ゲルストマン症候群】

- 字を書くことができない失書

- 計算ができない失算

- 親指か小指か解らない手指失認

- 左右が解らない左右失認

これら全ての症状で出現することは少ないと言われています。4つの症状がすべて現れている患者さんがいる一方で、手指失認だけの患者さんもいます。ゲルストマン症候群は、特に「手指失認」ついで「左右失認」があるかどうかが重要であると考えられています。

【対応方法】

症状は、日にちが経つにつれて改善していくと言われています。少しづつ日常動作の練習をしていくことが重要です。専門的なリハビリは、作業療法士が行います。

日常生活に取り入れられる動作練習は単純な動作から始めると良いです。

例)

- 歯を磨く、服を着るなどをお手伝いしながら、鏡を見たり口に出したりしながら行う。

- 爪を切るなどは、安全な詰め切りの持ち方を覚えるために洗濯バサミをつかんで動かすことから始める。

- はさみで物を切る練習をする際にはまずはさみを平面に置いた状態で、穴に指を入れ、動かしてみることから始める。

自助具(物を掴みやすくするグリップなど)を使ったり、まずは距離感が掴みやすいように平面上で動かす練習をする、動きを単純化する、ということが重要です。

まとめ

今回は、頭頂葉の機能局在をわかりやすく解説します。そして看護現場で役立つ知識を伝授しました!

脳の機能局在は、看護現場では主に脳卒中の患者さんで高次脳機能障害が出ている方への観察や対応で必要な知識だと思います。

脳画像から「この部分が損傷を受けているからこの症状が出ているんだな」と読み解いたり、患者さんの症状をみて「この症状は、頭頂葉が損傷した場合に起こるな」と考察したりして、いち早く対応の方法を統一したり、リハビリ導入を検討したりすることで患者さんの症状の改善につなげてほしいと思います。