今回は、嚥下体操のイラストを無料で使うには?!高齢者の方におすすめ!を紹介します。

こんにちは!在宅リハビリ2年目の言語聴覚士tomoです。

私は仕事柄、患者さんと一緒に嚥下体操をしたり自主練習を提案する際に使っているサイトがあります!

最近は、無料で使用できるサイトが増えてきました。ただし、利用規約は必ず守って使いましょう。

では、始めていきます。

嚥下体操のイラストを無料で使うには⁈

嚥下体操とは?

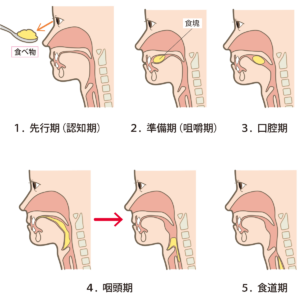

私たちは、食物を食べる際に舌や口、首などの筋肉を使って、食べ物や飲み物をのどの方へ送り込んで、のどを通過した食べ物をさらに食道へ送り込む一連の動作の事を行います。嚥下体操は、そのために必要な筋肉の体操です。

【飲み込みの流れ】

対象

嚥下機能が低下している方、低下していない方でも普段から舌や口唇、首や喉(声)を意識して動かしたり、声を出すことで機能の維持につながります。

嚥下機能低下が疑われる症状

- 食事中にむせたり、咳き込んだりする

- 食べるとすぐに疲れてしまい、全部食べられない

- 食事を自分から食べようとしない

- 食べ物が口の中にいつまでも残っている

- 口の中が乾燥している

- のどがゴロゴロしている

- よく熱が出る

- 痰がたくさん出る

評価

- 反復唾液嚥下テスト :30秒に唾液の嚥下が2回以下の場合 ⇒嚥下機能が低下している可能性がある

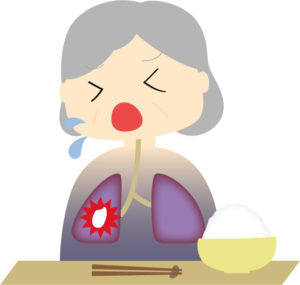

70歳以上の肺炎患者の7割以上は誤嚥性肺炎!誤嚥性肺炎による死亡者のほとんどが85歳以上の男性と90歳以上の女性であると言われています。

目的

- 長ーく!美味しい食事を口から食べる!

- 誤嚥性肺炎を防いで、健やかに生活する

飲み込む動作は口の周りの筋肉や舌・喉の動きにより行われるためそれらの機能を衰えさせないことが重要になります。

簡単にできる体操を日々の生活に取り入れて、咀嚼(そしゃく)や嚥下(えんげ)の機能を維持・回復させ、食事への不安を解消していきましょう。

おすすめのサイト紹介

私が選ぶポイントとしては、

- 絵が大きくて見やすい

- 端的で分かりやすい

- シンプルなもの

▼絵がうまくて、分かりやすい作りになっています。なんとSTさんが作成しているんですね。使いやすいです。

▼こちらは、会員登録が必要です。登録後は、少なだけダウンロードできますよ!とても便利です。

嚥下体操のイラストは高齢者の方におすすめ!

高齢者の嚥下障害とは?

高齢者の嚥下障害についてこちらの記事で詳しく解説しています。参考にしてみてください(^ ^)

嚥下障害の原因は?高齢者と若年者の違いと脳のメカニズムを解説

嚥下機能低下予防

嚥下障害になると…

- 窒息することがある

- 食べる楽しみがなくなる

- 栄養不良になる

- 脱水症状を起こす危険性が高まる

- 誤嚥性肺炎になる危険性が高まる

嚥下機能の低下を予防するには…

のどの衰えは気がつきにくく、実際に嚥下機能(飲み込む能力)が弱くなることが表面化するのは、70歳頃からだそうです。

しかし、飲み込みに関わる筋肉は、40歳頃から衰えはじめます!嚥下機能の低下を防ぐためには、早めの訓練をはじめ、余裕をもって飲み込める「のどの筋肉」を維持・向上させることがとても大切です。

老化によって重症の嚥下障害になってしまうと、体力や理解力が低下し、元に戻れるほど十分なトレーニングができなくなるため、「まだ私は大丈夫」と思っている時から始めることが非常に重要なのです。

参考:嚥下トレニング協会

嚥下体操実施の目安

- むせがある方は…

誤嚥(ごえん)は食べ始めのひと口目に起こりやすいので、食べる前に準備運動を行うと効果があります!各運動とも5回∼10回程度を目安に行ってください。

※片麻痺の方の場合も、動かすことのできる片側だけで効果があります。

- 筋肉を維持、向上させるには…

終わった後に「少し疲れたな(8割程度)」と思うレベルの運動回数で行います。飲み込みの力は、瞬発力より持久力を必要とするため、回数を増やしていくイメージで行うと良いです。

まとめ

- 嚥下体操は、嚥下障害の方はもちろん嚥下機能が低下してきたかな?と思われる嚥下障害予備軍の方にも有効です

- 嚥下機能は、40代から低下すると言われています。早めに意識して口や舌、首などを動かして機能の維持を図りましょう!

- 嚥下体操は、高齢な方におすすめです!簡単な動作を日頃から取り入れて無理せず行うと良いですね

今回は、嚥下体操のイラストを無料で使うには?!高齢者の方におすすめ!を紹介してきました。

患者さんと一緒に嚥下体操をしたり自主練習を提案する際に使っているサイトを二つ紹介しました。

最近は、無料で使用できるサイトが増えてきましたよね。便利な環境を守るために利用規約は必ず守って使いましょう。

嚥下障害の原因は?高齢者と若年者の違いと脳のメカニズムを解説